入金管理とは?効率化させるシステムの導入メリットや選び方のポイントをご紹介

入金確認や入金消込などの入金管理業務は、どの企業においても非常に重要な業務の1つです。しかし、入金管理を1件1件手作業で対応しようとすると、担当者の負担は非常に大きくなってしまいます。そのため、できるだけ業務を効率化させながら、正確な入金管理を進めることが大切です。

本記事では、入金確認や入金消込など、入金管理の主な業務内容や入金内容に誤りがあった場合の対処方法、入金管理システムの導入ポイントについて解説していきます。

記事の内容

入金管理とは請求した金額が入金されているか確認すること

請求した金額が入金予定日までにきちんと入金されているか確認することを入金管理と言います。入金管理では、請求した金額と入金された金額が一致しているか確認し、入金消込を行います。

入金消込だけではなく、入金期限を過ぎていてもなお入金が確認されない売掛金の支払いの催促も入金管理業務に含まれます。

入金管理は、企業の売上に関わる重要な作業です。万が一1件でも請求書の確認漏れがあり、金額によっては経営が傾く可能性もあります。入金管理を疎かにすると重大な責任を問われる可能性もありますので1つ1つ丁寧に確実に作業を行うようにしてください。

入金確認・売掛金との照合

まずは「入金確認」として、入金の有無や入金内容を確認する業務があります。具体的には、何らかの入金があった場合、以下のような内容について確認します。

- 誰からの入金なのか

- どの案件の金額が入金されたのか

- 請求金額と入金金額にズレはないか

- 入金日はいつか

同一の取引相手から、同じ日に複数案件分を合わせた入金があった場合は、どの案件を合算した入金なのかを計算したうえでチェックしなければなりません。

また、入金確認業務を行う際に特に気を付けたいのが、「振込手数料」についてです。入金する側が振込手数料を負担する場合は、請求金額と同額が入金されるでしょう。

一方で、入金される側(請求側)が振込手数料を負担する場合は、請求金額から振込手数料を差し引いた額が入金されることになります。

入金確認を行い、入金日に入金がされてなければ速やかに電話やメール、文書を郵送するなど催促を行う必要があります。未入金のまま対応せずにそのまま放置してしまうと、そのまま手続きを忘れてしまい売掛金を回収できなくなってしまうかもしれません。

しかし入金がされているにもかかわらず誤って入金の請求を行うことは失礼に当たります。催促を行う前に再度確認を行い迅速かつ正確に対応しましょう。

未入金の確認と催促

「未入金の確認と催促」として、入金されるべきものが入金されていないことを確認した場合、速やかに取引相手に入金の催促をする業務もあります。この業務は、経理担当者もしくは営業担当者から行うのが一般的です。

ただし、取引相手はきちんと入金しているのにもかかわらず、判断ミスなどにより誤って催促をしてしまうと、取引相手からの信用を失う可能性もあるでしょう。

入金の催促にあたっては、未入金の十分な確認と、慎重な対応が求められます。

入金消込

入金確認が済んだら、「入金消込」を行います。入金消込とは、売掛金として計上されているデータを、入金と照らし合わせながら消していく作業のことです。

相違がなければ売掛金として帳簿に記載されているデータを消していきます。

例えば、発注後(入金前)と入金後の実際の仕訳は、以下のようになります。

<発注後(入金前)の仕訳>

| 借方 | 貸方 |

| 売掛金(資産) 100,000円 | 売上(収益) 100,000円 |

<入金後の仕訳>

| 借方 | 貸方 |

| 預金(資産) 100,000円 | 売掛金(資産) 100,000円 |

なお、一般的に、入金消込業務は月末などの締め日に集中することが多いでしょう。

入金内容に誤りがあった場合はどうする?

入金管理業務を続けていると、時には、入金内容の誤りを発見する場面もあるかもしれません。以下では、請求金額よりも少ない額が入金されたケースと、請求金額よりも多い額が入金されたケースに分けて、対応方法について解説します。

請求金額よりも少ない額が入金された場合

請求金額よりも少ない額が入金された場合は、取引相手に速やかに連絡し、不足分の入金を請求しましょう。もし定期的に取引を行っている相手なら、今回不足していた分を次回の請求時に繰り越して再請求するという選択肢もあります。

この方法を選択すれば、振込手数料や取引相手の再入金の手間を削減できます。

請求金額よりも多い額が入金された場合

請求金額よりも多い額が入金された場合も、少ない額が入金された場合と同様に、まずは取引相手に速やかに連絡しましょう。その後、振込手数料を差し引いた金額を取引相手に返金してください。

もし定期的に取引を行っている相手なら、今回多く入金された分について、次回の請求金額と相殺するという選択肢もあります。ケースに応じて、双方が納得でき、かつ支障のない方法を選択しましょう。

入金管理を行う方法は?Excel管理やツール導入のメリットについて

ここまで入金管理の概要と入金管理業務でどのような作業を行うのか解説しました。入金管理をスムーズに行うためにはExcelを利用する、もしくは入金管理システムの導入を検討しましょう。

しかし導入前には、それぞれの特徴とメリット・デメリットを十分に把握する必要があります。詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

Excelで管理する

入金管理方法1つ目はExcelでの管理です。既に企業がExcelのライセンスを持っている場合、新しく入金管理システムを導入しなくてもすぐに入金管理を行うことができます。

Excelを使って入金管理を行う際のポイントはこちらです。

・入金管理に適しているテンプレートを使用する

・関数やマクロを使って作業工数をできるだけ削減する

入金管理に適しているテンプレートを使用する

エクセルは入金管理専用のツールではないため、自分で入金管理のための表を作成しなければなりません。どのような表を作れば良いかイメージができていない場合は、入金管理表を作成するだけでも時間がかかるでしょう。

インターネット上で「入金管理 Excel 無料テンプレート」などと検索をすると、入金管理として使用できるテンプレートがたくさん表示されます。業種によってテンプレートが異なるかもしれませんが、いくつかのテンプレートを参考にして自社に合ったテンプレートを作成することも良いでしょう。

もちろんインターネットで見つけたテンプレートをそのまま使用しても問題ありません。作業を効率化するためにはテンプレートを使うことも効果的だと覚えておきましょう。

関数やマクロを使って作業工数をできるだけ削減する

Excelには、関数やマクロ機能が搭載されています。それらの機能を使えば今まで時間がかかっていた入金消込作業をかなり効率化することができるようになります。

例えば合計金額を算出してくれる関数、「SUM」、「SUMIF」などを使えば選択範囲の計算があっという間に行えます。「COUNTIF」では、指定範囲に条件に適した数値がどれくらいあるかがわかりますし、その他にも関数にはさまざまなことができます。関数を組み合わせることで作業工数を減らすことにもつながります。

完成した入金管理表のなかから「未入金の案件のみを抽出する」など、定期的に行うことが決まっている作業は、エクセルのマクロ機能を活用するとよいでしょう。マクロ機能では、一度行った作業を記録し、再度その作業を実行することができます。

マクロ機能も関数と同様に作業工数を減らすことに効果的ですので、上手に活用するのがおすすめです。

Excelで入金管理を行うメリット

Excelで入金管理を行うことのメリットは以下のとおりです。

・導入や運用がしやすい

・拡張性に優れている

さらに詳しく見ていきましょう。

導入や運用がしやすい

Excelはビジネスシーンで多く使われるツールの1つです。そのため既に多くの企業がExcelをすでに導入していることが考えられます。社員もある程度Excelのスキルを身に付けている可能性も高く、新しくシステムを導入する際にかかるコストや教育にかかる時間を削減することができます。

拡張性に優れている

Excelは関数やマクロ機能が備わっています。それらの機能を上手く活用することで、かなりの作業の効率化を図ることができます。自社の入金管理に適した仕様を作ることも可能ですし、拡張性に優れている点はExcelのメリットだと言えます。

Excelで入金管理を行うデメリット

Excelで入金管理を行うデメリットは以下のとおりです。

- Excel入力だけでは入金管理作業が完結しない

- 入力ミスが起こる可能性がある

- 入金管理が属人化する可能性がある

さらに詳しく見ていきましょう。

Excelだけでは入金管理作業が完結しない

Excelで入金管理を行うことは可能ですが、Excelに必要事項を入力しただけでは入金管理作業が完結しないことがほとんどです。Excelで入金作業を行い、記入した内容をさらに会計ソフトへ転記し経理手続きを行い初めて作業が完了します。

入力ミスが起こる可能性がある

Excelに金額を入力する際、もしくは会計ソフトに入力する際などはどうしても入力ミスが起こる可能性があります。入力するデータが数件であればミスを防ぐことができるかもしれませんが、膨大な量になるとミスにつながる可能性が高まります。

入力するデータの数が多いとミスに気づかないことも考えられるため、細心の注意を払う必要があります。

入金管理が属人化する可能性がある

関数やマクロ機能が備わっている点はExcelのメリットですが、それらの機能を使いこなすためには一定のスキルが求められます。一定のスキルを持っている社員が限られてしまうと、入金管理が属人化するかもしれません。

入金管理が属人化してしまうと、社員の異動や退職などが発生した際に業務を引き継ぐことが困難になり業務が滞ってしまいます。入金管理は企業にとって非常に重要な作業ですので、属人化しないように対策を取ることが必要です。

システムを導入する

入金管理はExcelなどの表計算ソフトを使っても行うことができますが、入金管理システムを導入することで、さまざまなメリットを得ることができます。

入金管理システムとは何か

これまで手作業で行ってきた入金管理をシステム化したものを「入金管理システム」と言います。入金管理は1円単位で確認を行わなければいけない作業で、取り扱う金額によっては企業の経営が大きく傾くことも考えられます。そのため入金管理はミスが許されない大切な業務なのです。

ミスを最小限にするために導入される事が多いのが入金管理システムです。入金管理システムを活用すると、作業の効率化だけではなくより正確に入金管理を行うことができます。金融機関と連携させることで、リアルタイムで入金管理システムに現在の状況が反映される機能も付いています。

お金だけではなく入金管理システムには強固なセキュリティも備わっています。取引先の顧客情報などを守るために高水準のセキュリティ体制が取られているため安心して使うことができます。

入金管理システムでできることは何か

入金管理システムでできる作業は以下のとおりです。

業務を円滑に進めるために必要な作業は一通り入金管理システムには備わっています。それ以外にも、スケジュール管理機能やワークフロー機能が備わっている入金管理システムもあります。導入する際はどのような機能が備わっているのかもきちんと確認しましょう。

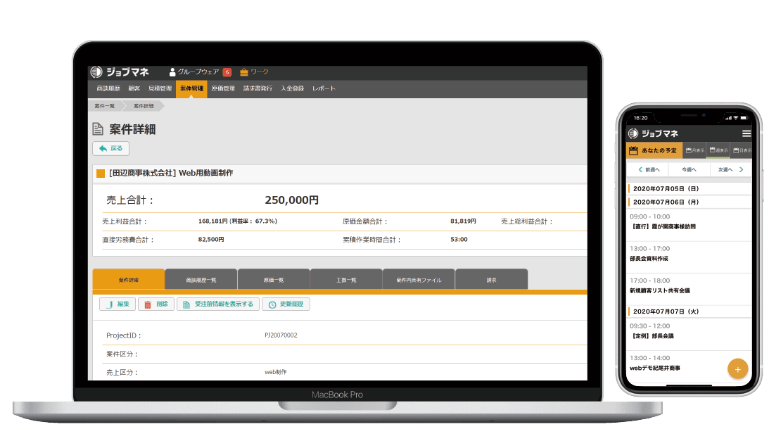

上記全ての機能が備わっているシステムを導入するなら月額1,000円から利用できるジョブマネをご検討ください。今なら30日間無料トライアル実施中です。

入金管理システムで管理する事のメリット

入金管理システムで管理することで得られるメリットは以下のとおりです。

確認にかかる手間が省ける

入金管理システムを導入すると、必要な作業をスムーズに行うことができます。それだけではなく入金されているか否かもリアルタイムで確認することができますので、誤って再度請求書を送ってしまったなんてことを防ぐこともできます。

入金管理システムには通知機能が備え付けられていることもあります。「未入金の場合通知をする」など通知機能を使えばわざわざ確認する手間がなくなります。

また金額をグラフなどで可視化することで現在の経営状況を明確にすることもできます。今後どのようにして事業を拡大していくのかを決める参考資料として活用することも可能です。

他の機能と連携できることで効率化できる

入金管理システムは、単体でもしっかり機能してくれますが他のシステムと組み合わせることでさらなる効率化につながります。例えば入金管理システムで入金消込を行い、そのデータを会計ソフトに移行させる。請求書発行機能と連携するなど、2つのシステムを連携することで、人的なミスを予防し業務を円滑に進めることが可能となります。

入金管理システムで管理する事のデメリット

入金管理システムのデメリットは、必要以上の機能が搭載されたシステムを導入すると逆にコストが高くついてしまうことです。入金管理システムを導入する際は、自社に必要な機能がどれくらい備わっているのかをよく確認する必要があります。

自社にあったシステムを選定するには?入金管理システムの導入ポイント

入金管理システムを導入する際には、「料金」「導入のしやすさ」「他の機能との連携」の3点をおもに考慮すべきです。特にコスト面については、社内にサーバーを設置する入金管理システムの場合、ソフトウェアやサーバーなどの導入コストがかさむでしょう。

一方、クラウド型の入金管理システムなら、インターネット環境とパソコンがあれば利用できるため、初期費用が安く抑えられるメリットがあります。

また、機能が多く搭載されているからといって操作性を考慮せずに導入してしまうと、一部の従業員しかシステムを活用できず、コスト以上の価値を得ることができなくなってしまうため、注意しましょう。

導入の目的や具体的に「どの部分を自動化させたい」など作業の方針をよく検討することもとても大切です。

料金

入金管理システムには利用料金が発生します。自社内にサーバーの設置を行う入金管理システムの場合は、サーバーだけではなく情報システムがさらに必要となるため数百万円から数千万円の導入コストがかかる可能性があります。

クラウドサービスを使って行う入金管理システムの場合は、サーバーの設置などは一切不要、インターネット環境とパソコンがあればすぐに利用ができるようになります。クラウドサービスの導入コストは数万円程度ですし、初期費用無料の可能性もあります。

導入しようと思っている入金管理システムの初期費用とランニングコストは必ず確認しましょう。

導入しやすさ

先程自社内にサーバーを設置する入金管理システムについて触れましたが、導入のしやすさもとても重要なポイントとなります。いざ導入が決まったとしてもそこから工事をしなければいけないとなると面倒ですし、数週間の時間を要してしまいます。

即日利用可能、もしくはアカウント発行後すぐに利用できる入金管理システムであれば手間もかからずにスムーズに導入ができます。

他の機能との連携

入金管理システム単体ではなく、請求書発行など他の機能を搭載しているグループウェアであればさらに効率よく作業を進めることが可能です。すでに他のシステムを導入しているのであれば、連携が可能かどうかも確認するようにしましょう。

入金管理システムなら¥1,000~/月で利用できる「ジョブマネ」

「ジョブマネ」は入金管理機能や請求書発行などの17つの機能を搭載したグループウェアです。

入金管理機能では入金予定日や入金金額を一目で確認することができ、未入金や入金金額の誤りもすぐに確認できます。また請求書発行機能とも連携しているため、請求書を発行すると自動で入金管理画面に反映されます。

「ジョブマネ」は¥1,000~/月で1名から利用でき、アカウント発行後即日ですべての機能を利用することができます。

入金管理機能をお試しいただける30日間無料トライアルもございます。ご興味のある方はぜひ、トライアルをお試しください。

ジョブマネの入金登録機能の詳細はこちら