原価管理システムとは? 導入メリットや機能、システムの選び方を徹底解説

原価管理は企業が経営判断をする上で重要な管理項目ですが、Excelでの煩雑な管理作業にお悩みの方も多いのではないでしょうか。本記事では、原価管理と原価計算との違いをはじめ、原価管理システムの概要や機能、選定する際のポイントをご紹介します。

記事の内容

1. 原価管理とは? 原価計算との違いと機能について

原価管理とは?

「原価管理」とは、原価の額を見直すことで、利益をコントロールしていく手法のことです。混同されがちな概念として「原価計算」がありますが、原価計算は実際にかかった原価を正しく把握するための計算手法であり、原価管理とは異なります。

原価管理は実際にかかった原価を正しく把握することだけでなく、想定される原価(標準原価)を設定し、実際にかかった原価との差異を分析することで実際の原価額を標準原価に近づけていくためにPDCAを回していくプロセスになります。

原価管理を行うことによって、想定される原価と実際にかかった原価との差を分析することができ、原価を低減するための経営行動に繋げることができます。

原価管理システムとは?

これらの原価管理を効率的に実行できるのが原価管理システムになります。原価管理システムには、標準原価と実際の原価の差異を分析する機能や、配賦計算機能など原価管理に必要な機能が揃ったものから、メイン機能である原価計算のみを行うものなど様々なものがあります。

システム導入を検討する上では、原価管理を行うために高機能のシステムが必要であるのか、原価計算だけを行うために必要最低限で低価格のシステムで問題ないのか、自社の原価管理方法に合わせて検討することが重要です。

2. 原価管理システムの基本的な機能

①原価計算機能

調達費や製造費、固定費などの細目を合計して、実際の原価額を計算する機能です。

②原価差異分析機能

想定していた標準原価と実際の原価との差異を分析できる機能です。これにより想定よりも原価が高くなった場合は低減するための改善や経営判断を行うことができます。

③損益計算機能

製品別の収益性を判断することができる機能です。これにより通常の原価計算機能に加えて、製品を調達から破棄するまでのトータルのコストを把握することができます。

④配賦計算機能

間接費や固定費など製品や部門を横断して発生する費用について、配賦係数を定めることで製品や部門別で重みづけを行い、配分をする機能です。

3. 原価管理システム導入による4つのメリット

メリット①:効率よく原価管理ができる

原価管理システムには、原価計算、標準原価と実際の原価の差異分析、損益計算、配賦計算などの計算を効率的に行う機能が搭載されているため、Excelで関数を組んで行っていた煩雑な作業も効率化することができます。

メリット②:迅速に経営判断に生かせる

システム導入により原価差異分析や損益など経営判断に関わる情報を迅速に確認することができます。Excelで難しかったグラフでの可視化も行える機能のあるシステムもあります。

メリット③:管理工数を削減できる

原価管理システムには予め入力項目が実装されているため、Excel管理で必要だった関数の修正を行う必要なく、最低限の入力作業のみで管理ができます。システムだと自動で更新がされるため、入力や更新待ちをすることもなく管理工数を削減できます。

メリット④:シミュレーションを行うことができる

原価管理では、仕入先の変更や原料の高騰、為替の変動などによって原価がどれくらい変化するのか、自社に与える影響を想定しておくことが重要です。シミュレーション機能が搭載されているツールでは、原料費や為替の変動に備えたシミュレーションを行うことができます

4. 原価管理システムの選定ポイント

原価管理を効率良く行うためには、自社の管理状況や環境に合ったシステムを選定することが重要です。以下では、自社に適切な原価管理システムを選定するためのポイントをご紹介します。

選定ポイント①:必要な機能に見合った価格帯であるか

原価計算・原価差異分析・損益計算・配賦計算などを行うことができる高機能なシステムもありますが、導入コストが高くなる場合もあります。自社で管理したい原価の管理内容を見直し、必要とされる機能だけが搭載されたシステムを選ぶことが重要です。必要性最低限の機能を低価格で導入したい場合は、原価計算だけの機能を搭載したシステムもあります。

ジョブマネなら¥1,000~/月で原価計算機能をお使いいただけます。

選定ポイント②:データを一元管理できるか

原価管理は経営判断に関わる重要な管理項目となるため、全社で一元管理されるシステムであることが重要です。クラウド型のシステムなら各拠点でアクセスすることができるため、常に最新の情報を管理することができます。

選定ポイント③:他の機能と連携できるか

原価管理は単体で行うのではなく、売上や稼働中の案件についての情報と連携していることで必要な情報を参照しやすく、重要な判断を迅速に行うことができます。原価管理機能だけのシステムではなく、これらの機能が1つにまとまったシステムであれば、管理の手間もなく他の情報を迅速に参照することが可能になります。

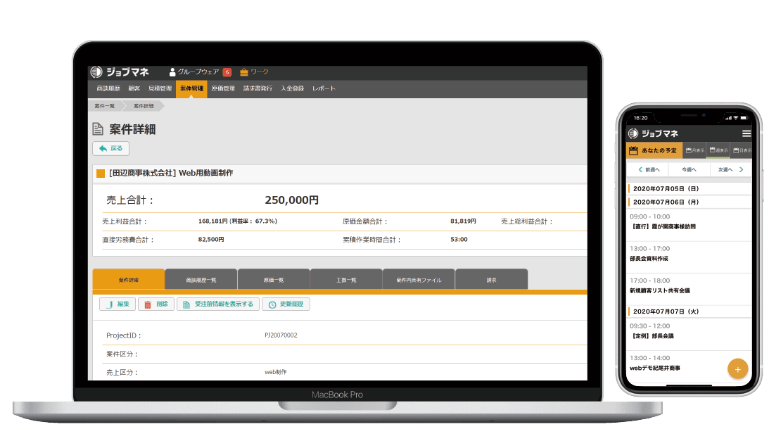

選定ポイント④:モバイル端末に対応しているか

外出先や移動中にスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末で閲覧できることで、社内への問合せも必要なく、迅速に情報を確認することができます。

5. 原価管理システムなら¥1,000~/月で利用できる「ジョブマネ」

「ジョブマネ」は原価計算機能を¥1,000~/月で1名から利用できる原価管理システムです。クラウド型のシステムであるため社内のすべての拠点で共有できるだけでなく、モバイルからのアクセスも可能であるため、リアルタイムで原価についての情報を管理することができます。

また、原価計算機能だけでなく、売上や案件管理をはじめとした、営業からバックオフィスまで必要な管理機能を備えているため、複数のシステムを導入する必要なくジョブマネであらゆる機能を一元管理することができます。

原価計算機能をお試しいただける30日間無料トライアルもございます。ご興味のある方はぜひ、トライアルをお試しください。