- ホーム

- かんたん業務効率化コラム

- クラウド型見積管理システムとは?導入メリットや比較ポイン…

最終更新日 2022.09.28

クラウド型見積管理システムとは?導入メリットや比較ポイント、成功事例をご紹介

商的な取引を始めるにあたり、最初のステップとして欠かせないのが「見積書」です。

しかし、「見積書はどうやって作ったらいいの?」「見積書を作成する際にどんな点に気を付けたらいいの?」などの疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

見積書はさまざまな方法で作成・管理することができます。しかし、クラウド型見積管理システムを使用した方が簡単かつスムーズに見積管理ができると言われています。そこで本記事では、クラウド型見積管理システムの基本からクラウド型見積管理システムを導入することのメリット、事例を解説していきます。

記事の内容

クラウド型見積管理システムとは

まず最初に見積管理や見積管理システムとは一体どのようなことを行うのかについて見ていきましょう。

見積管理とは

見積管理とは、自社で発行した見積書や受け取った見積書に対しての情報、業務フローなどを管理することです。見積管理を行う場合、もっとも重要視されるのが内容の正確さです。見積書を作成する場合、受け取った見積書を確認する場合、いずれにせよ見積書の内容と金額が適切であるかが大切です。

そして忘れてはいけないのが、それらの業務をスピーディーに行うことです。見積書の作成に時間がかかってしまうと、ほかの業務にも影響を及ぼすかもしれません。見積書作成の流れは企業によって異なりますが、複数人による承認が必要と定められている場合もあります。

見積管理システムとは

正確かつスピーディーに行わなければいけない見積管理をスムーズに進めるために必要なツールが「見積管理システム」です。見積管理システムは、見積書の作成・発行はもちろん見積書の保管、利益率の分析に至るまでをサポートしてくれます。見積管理システムはただ見積書の管理を行うだけではなく、営業活動そのものを支援してくれる機能が備わっています。

見積管理システムは、オンプレ(オンプレミス)とクラウド型の2種類に分けられます。オンプレとは、「オンプレミス環境」で運用される見積管理システムのことを指します。オンプレは、企業や組織が自社のデータセンターやサーバールームなど、自社内でハードウェアとソフトウェアを所有し、運用する形態を指します。

オンプレでは、見積管理システムのサーバーやデータベースなどのインフラストラクチャーが、組織内の専用のサーバーやネットワークに設置され、管理されます。これにより、組織はデータのセキュリティやアクセス制御などを自己管理できるのです。

一方、クラウド型の見積管理システムでは、データやアプリケーションがクラウドプロバイダーによって提供され、インターネット経由でアクセスされます。クラウド型の見積管理システムでは、ハードウェアやソフトウェアの管理負荷を軽減でき、拡張性や柔軟性も高いとされています。最近では、見積管理システムを行うことができるクラウド型が増えてきています。

オンプレミスとクラウド型の見積管理システムにはそれぞれメリットとデメリットがあります。オンプレミスはセキュリティの面でより自己管理が可能であり、一方、クラウド型は柔軟性が高く、管理負荷を軽減できるといった利点があります。

組織のニーズや要件に基づいて、どちらを導入するのかを選ぶ必要があります。

ジョブマネでは¥1,000~/月で見積管理機能をクラウドでお使いいただけます。見積管理機能の詳細は下記よりご覧ください。

クラウド型見積管理システムを導入するメリット

以下では、見積書作成業務をクラウド化する5つのメリットを解説します。

押印のために出社する必要がなくなる

見積書には、角印や担当者印などを押印します。もし紙ベースで見積書を作成している場合、実際に押印するために出社しなければなりません。

例えば、以前のような緊急事態宣言中などの非常時に、押印のためだけに出社するのは現実的ではないでしょう。見積書の作成ができるクラウドサービスでは、実際に押印せずとも電子印や企業ロゴなどを付けられるため、押印のために出社する必要はなくなります。

今後、テレワークを導入・推進していくことを検討しているのなら、クラウドサービスを利用すべきといえるでしょう。

組織内の情報共有が容易になる

担当者がクラウド上で見積書を管理すれば、チーム内や社内のほかのメンバーも随時確認できるようになります。情報共有が容易になることで、取引に関する業務の進捗状況を個別に確認する必要がなくなり、コミュニケーションコストの低減につながるでしょう。

業務効率がアップする

見積書作成業務を紙ベースで行っているケースでは、取引先に見積書を郵送していることも多いと推測されます。しかし、どちらかがテレワークをしている状況だと、見積書を受け取るまでの期間が空いてしまったり、急ぎの依頼なのに期日までに原本を手元に届けられなかったりしてしまいます。

見積書管理業務をクラウド化すれば、見積書発行後、即時に取引先にデータを送付でき、取引先もすぐにその内容を確認可能です。クラウド化は自社の業務効率がアップするだけでなく、相手の業務負荷まで軽減できるメリットがあるでしょう。

経費削減・ペーパーレス化を促進できる

クラウド型で見積管理を行う場合、見積書発行に必要な用紙作成や郵送作業を行う必要がありません。そのため今までかかっていた用紙代を削減することができます。ペーパーレス化も同時に行うことができ、情報の管理もしやすくなります。

人的ミスを防げる

手作業で見積管理を行うとどうしても発生してしまうのが人的ミスです。いくら気をつけていたとしても、記入忘れや誤記入を完全に防ぐことはできません。しかし見積管理システムであれば、エラーを表示させるなど人的ミスを防ぐことができます。

クラウド型見積管理システムのタイプ

見積管理システムは大きく3つに分けることができます。それぞれどのような特徴があるのかを確認し、自社に適しているかどうか検討してみてください。

機能特化型

見積管理システムの機能特化型とは、特定の機能や目的に特化した見積管理機能を提供するシステムのことを指します。一般的な見積管理システムは、見積書作成や見積データの管理、顧客情報の管理など、幅広い機能を備えていますが、機能特化型の見積管理システムは、その中でも特定の機能や目的に焦点を当てて開発されています。

機能特化型の見積管理システムは、特定の業界や業種に特化しており、その業界のニーズや要件に合わせた機能を提供しています。これにより、特定の業務に特化した効率的な見積管理が可能となります。

費用も低く、営業担当者が社外で使用する時に適している見積管理システムです。

ERP

見積管理機能だけでなく、見積管理に関連する業務も管理できるのがERPです。

- 会計管理システム

- 販売管理システム

- 在庫購買管理システム

- 生産管理システム

- 人事給与管理システム

上記の5つを統合して提供するシステムで、ERPでの見積管理はシステムの機能の1つとして提供されます。これにより、企業内の異なる部門やプロセス間で情報の共有や連携を実現し、業務の効率化や意思決定の迅速化を図ることができます。

基幹システム

基幹システムとは、販売管理や会計など業務ごとに必要な機能を集めたシステムのことです。

- 財務会計

- 人事

- 購買

- 生産

- 営業

上記など企業の基幹業務を管理しています。見積管理は、販売管理システムという基幹システムに含まれる機能の1つとして提供されます。基幹システムとしての見積管理システムは、企業の中核業務を支える重要な役割を果たし、情報の一元化や業務プロセスの自動化によって、生産性向上や意思決定の迅速化を実現します。

クラウド型見積管理システムの選び方

クラウド型見積管理システムを導入する場合、以下の項目をしっかり確認するようにしましょう。

クラウド型見積管理システムの導入目的を整理

まず最初に確認しなければいけないのが、見積管理システムをなぜ導入したいのか目的を明確にすることです。

- 見積管理システムで解決したいこと

- 見積管理システムでできるようにしたいこと

- 現在の課題

- 導入することで得たい効果 など

まずは目的や課題を整理することで導入効果が得られやすくなります。

導入したいクラウド型見積管理システムの機能を決める

なぜ見積管理システムを導入するのか、導入する目的がわかったらどの見積管理システムを導入するのかを選択します。

先程解説した通り、見積管理システムは大きく3つに分けられます。どのタイプが自社に適しているのかを確認しましょう。

営業システムと連携できるか確認する

見積管理システムは、営業システムと連携させることで高い効果を生み出します。例えば、営業活動で得た顧客情報と見積管理を連携させることにより顧客に適切な見積もりを行うことができます。そのため営業システムと連携できるかどうかも忘れずに確認してください。

費用を確認する

自社に適している見積管理システムが見つかったら最後に費用を確認しましょう。見積管理システムによっては、料金プランが複数あるかもしれません。プランによっては利用したいと思っていた機能が使えない、もしくは利用に上限が設けられている可能性もあります。そのため、プラン内容は隅々まで読むようにしてください。

クラウド型見積管理システムの比較・選定ポイント

クラウド型見積管理システムの導入を検討する際は、導入目的や自動化させたい作業の方針を立てるようにしましょう。見積管理システムには、たくさんの機能が搭載されていますがなかには自社では必要ない、使用できない機能である可能性もあります。

そして見積管理システムを比較、選定する際は以下の項目を確認するようにしましょう。

比較・選定ポイント①:料金

高機能の見積管理システムは、どうしても料金が割高になってしまいます。例えばオンプレの見積管理システムでは、導入コストが数百万円から数千万円になることもあります。

一方クラウド型であれば、インターネット環境とPCがあればすぐに利用することができるため導入コストを数万円程度に納まります。高機能はさまざまなことができるため、魅力的に感じますが利用したい機能を搭載している見積管理システムを選ぶことが大切です。

比較・選定ポイント②:導入しやすさ

いざ見積管理システムを導入しようと思ってもあまりにも時間がかかってしまったり、システムの設定が難しい場合、途中で断念することもあるかもしれません。見積管理システムは、アカウント登録後すぐに利用可能なシステムを選ぶのがおすすめです。

比較・選定ポイント③:他の機能との連携

見積管理システムを選ぶ際は、他の機能と連携できるのかどうかもしっかり確認するようにしましょう。見積管理機能単体のシステムではなく、請求書の発行ができるなどほかの機能も搭載したグループウェアであればより効率的に作業を行うことができます。

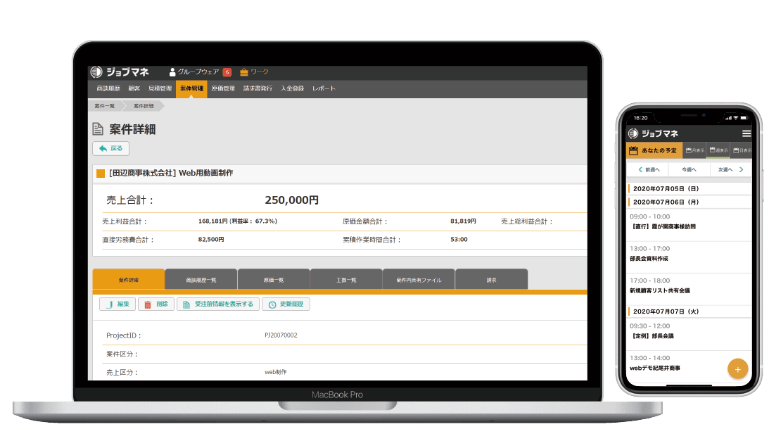

見積管理システムなら¥4,000~/月で利用できる「ジョブマネ」

「ジョブマネ」は見積管理機能や請求書発行などの17つの機能を搭載したグループウェアです。見積管理機能ではクリック・入力ベースの直観的な操作で日々の見積作業の負担が軽減されます。

また、見積書テンプレート機能やワンクリックでのPDF出力など営業スタッフの素早い見積作成をサポートします。

「ジョブマネ」は¥1,000~/月で1名から利用でき、アカウント発行後即日ですべての機能を利用できます。

見積管理機能をお試しいただける30日間無料トライアルもございます。ご興味のある方はぜひ、トライアルをお試しください。

このコラムを書いたライター