クラウドとは?初心者向けにわかりやすく解説!

クラウドは、離れた場所でもコミュニケーションやデータのやり取りを実現した技術です。クラウドとは、クラウドコンピューティングのことをあらわします。正しくは、クラウドコンピューティングと呼ぶネットワークを活用した技術を略した呼び方です。

クラウドの需要は、Webビデオ会議やオンライン取引など、コロナ禍を乗り切る術として重用されたことで拡大しました。

クラウドの仕組みは、手元のコンピュータで管理するデジタルデータやアプリケーションなどの企業が保有する資源をネットワーク経由により活用を可能とするものです。

本記事では、クラウドについて、初心者向けにわかりやすく解説します。クラウドの仕組みやメリット・デメリットなどを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

記事の内容

クラウドとはインターネット上でデータを保管・利用する仕組み

クラウドとは、インターネット上でデータを保管・利用する仕組みです。わかりやすく説明すると、インターネットは自身のパソコンなどにデータを送るための通信回線になります。自宅から送ったデータは、仮想空間のスペースに保管されます。そのスペースに保管されているデータは、アクセス権のある人だけが共有できる仕組みです。

保管するデータは、メールやテキスト、PDF、画像などさまざまなデジタルファイルを格納できます。また、保管したデータを管理して、アクセス権のある人が必要に応じて利用できる仕組みです。

データを保管するクラウド環境は、仮想空間にあるためクラウドに接続するためのスマートフォンやパソコンのストレージ(データを保管するディスク)内の容量が増えません。つまり、自身のパソコンのデータ保管容量を気にせずに利用できる仕組みです。

クラウドが普及した背景に扱うデータ量の増加があげられる

クラウドが普及した背景には、現代社会で扱うデータ量の増加が考えられます。現代社会において扱うデータ量は、ICT分野におけるビッグデータの活用が中心となり、増加は避けられなくなっています。

ICTとは、情報(Infomatio)や通信(Communication)に関する技術(Technology)のことです。IT(情報技術:Infomation Technology)と同じ意味合いの言葉として使われています。

また、ビッグデータとは、一般的なデータベースシステムが備える能力を超える容量の膨大なデータをあらわします。

要するに、現代のビジネスを取り巻く環境では、企業で扱うデータ量が自社管理のシステムでは対処しきれないほどのデータ管理を求められる時代になっています。そのため、企業では、クラウドの活用が必要になっています。

クラウドの必要性は、企業の利用しているクラウドサービスの内訳からも需要が判断できるでしょう。総務省による2019年の調べによると、企業によるクラウドサービスの利用内訳の割合は次の通りです。

- ファイル保管・データ共有:全体の56.0%

- 電子メール:全体の48.0%

- 社内情報共有・ポータル:全体の43.0%

クラウドサービスは、ファイル(電子ファイル)保管やデータ共有を目的に利用する企業が全体の5割以上となっています。この結果からも、扱うデータが増加傾向であることがうかがえます。

クラウドの種類について初心者向けに解説

クラウドサービスを利用する前の企業は、自社でハードウェアやソフトウェア、データなどを管理していました。クラウドコンピューティングのサービス利用により、仮想空間上を活用したソフトウェアやデータ管理へと変わります。

クラウドコンピューティングで提供するサービスは、大きく3つの種類に分類できます。

- Software as a Service(以下SaaS)

- Platform as a Service(以下PaaS)

- Infrastructure as a Service(以下IaaS)

これら3種類のクラウドサービスは、それぞれソフトウェアやデータ、ハードウェアなどを仮想空間上で保管・管理する仕組みになります。

SaaSはソフトウェアを提供するクラウドサービス

SaaSは、仮想空間上でソフトウェアやサービスを提供します。SaaSを利用するにあたって、サービスを利用するユーザーは、クラウド上にある次の管理が可能です。

- データ(データの編集・削除など)

- アプリケーションの限定的な管理権限

一方、SaaSを提供するクラウドサービス事業者は、ユーザーが管理するデータ以外のものを管理します。

- アプリケーション

- ミドルウェア

- オペレーティングシステム(OS)

- 仮想環境(クラウド)

- ハードウェア(クラウド環境を稼働させるための物理的な機器)

- ネットワーク(クラウド環境をつなぐための接続回線)

- 施設・電源(クラウド環境を提供する施設や供給用の電源設備)

SaaSを利用するユーザーは、クラウドサービス事業者からアカウント単位でアクセス権限の許可を与えられる仕組みで利用します。例えば、アカウントが付与されることによりクラウドサービス事業者がクラウド上で管理するアプリケーションにログインして利用するイメージです。

SaaSは、パソコンなどでブラウザを起動して利用できるWebアプリが該当します。また、スマートフォンなどモバイル端末の場合は、ダウンロードして利用する仕組みです。インターネット回線が使える環境であれば、場所を選ばすに利用できます。

PaaSはシステムの開発環境を提供するクラウドサービス

PaaSは、インターネットを介して、仮想化したアプリケーションを開発し実行するためのプラットフォーム(システムの環境)を提供します。次のアプリケーションプログラムがネットワーク経由で利用可能になるサービスです。

- プログラミング環境

- アプリケーションサーバー

- データベース

PaaSでは、仮想プラットフォーム上でデータ分析やAIによる自動処理が利用できます。PaaSを利用するユーザーは、次の管理権限が付与されます。

- データ

- アプリケーションの開発・管理

- ミドルウェア(インターフェース上の限定的な管理)

PaaSを提供するクラウドサービス事業者は、次の部分を管理します。

- ミドルウェア

- オペレーションシステム(OS)

- 仮想環境(クラウド)

- ハードウェア

- ネットワーク

PaaSを利用するユーザーは、セキュリティ機能についての理解が求められます。知識が求められるセキュリティ設定は、次の通りです。

- 認証

- データバックアップ

- データ暗号化

- ファイアウォール

- ログ管理など

PaaSを提供するクラウドサービスの利用ユーザーは、SaaS以上にクラウドコンピューティングの機能面における知識や経験が求められるでしょう。

IaaSはデジタルインフラを提供するクラウドサービス

IaaSは、仮想空間を通してデジタルインフラを提供するクラウドサービスです。インターネットを介して、仮想コンピュータ、仮想ストレージなどの仮想化されたインフラ機能を利用できます。HaaS(Hardware as a Service)とも呼ばれます。

IaaSは、物理的なコンピュータなどのハードウェア機器を仮想空間上で疑似管理できる技術です。仮想化により、物理的な機器の設定やメンテナンスなどを必要としないため、運用や管理面による負担が軽減できます。

IaaSを利用するサービス利用者は、次の管理が可能になります。

- データ

- アプリケーション

- ミドルウェア

- オペレーティングシステム(OS)

また、IaaSを利用するサービス利用者は、要求により次の仮想環境の構築や管理の共有が可能です。

- 共有ディスク

- 仮想デスクトップ共有

一方、IaaSのクラウドサービスを提供する事業者は、次の部分のみ管理します。

- 仮想環境

- ハードウェア

- ネットワーク

- 施設・電源

IaaSは、PaaSよりサービス利用者の管理する範囲が多くなります。その分、ミドルウェアにおけるセキュリティ面の対応は自己責任となる点が特徴です。

企業でクラウドを導入したときのメリット

企業がクラウドを導入したときのメリットは、物理的なコスト削減や業務効率の向上などが考えられます。総務省の調べによると、クラウドサービス導入の理由は以下の回答の割合が多く占めています。

- 資産、保守体制を社内に持つ必要がないから:全体の38.8%

- 初期導入コストが安価だったから:全体の36.9%

- どこでもサービスを利用できるから:全体の35.1%

- 既存システムよりもコストが安いから:全体の29.8%

- 安定運用、可用性が高くなるから(アベイラビリティ):24.2%

クラウドで扱うデータは、無形のデジタルデータです。そのため、紙の書類と比べて保管や送付に場所や手間などの物理的な負担がかかりません。企業は、自社の資産(データ)をクラウド上で管理できるため、社内サーバー管理などの負担から解放されます。

さらに、クラウドの活用はインターネット環境が整っている場所であれば、どこからでもサービスの利用が可能です。そのうえ、自社で組む既存システムより初期導入費用や運営コストも抑えられる点がクラウドの普及につながっていると考えられます。

オンプレミス型に比べて導入コストや運用負荷を軽減できる

企業でクラウドを導入したときのメリットは、オンプレミス型に比べて導入コストや運用負荷を軽減できる点です。

オンプレミス型とは、システムの稼働やインフラの構築に必要な機器などを組み込んだ型のこと。例えば、自社で設置するサーバーやネットワーク構築に必要な機器、ソフトウェアなどが該当します。基本的にオンプレミス型のシステム構築は、自社管理で準備しなければなりません。

具体的には、自社管理の場所で物理的な環境の構築が必要です。そのため、オンプレミス型の導入はサーバー機器やネットワーク機器など物理的なリソースコストが考えられます。金額は、事業ごとの規模や機器の性能によります。クラウド型のシステム導入のほうが、導入コストを抑えられるでしょう。

企業にとってクラウドの導入は、運用コストや負荷などを軽減できる方法となります。

インターネット環境があれば場所を問わず利用できる

企業によるクラウドの導入は、場所を問わずに利用できる点もメリットになるでしょう。クラウドサービスは、インターネット環境が整っていれば利用できます。

クラウド型はオンプレミス型と違い、物理的なハードウェア機器を必要としません。システム機器の構築や保守運用をクラウド事業者が行うため、クラウドサービスを利用するユーザーは接続するデバイス端末(パソコンやスマートフォンなど)のみがあれば活用できます。

クラウドサービスを利用するユーザーは、インターネット環境のある場所で手持ちのデバイス端末を接続できれば、場所を問わずにクラウドサービスにアクセスが可能です。リモート対応の従業員がいる場合は、インターネットに接続できれば移動先でもクラウド上の業務システムを利用できます。このメリットは、クラウドによる利便性の向上です。

簡単に容量の拡張ができるので事業スケールがしやすい

企業がクラウドを導入した場合は、事業スケールを自社の状況に合わせて管理できます。クラウドサービスは、仮想環境(クラウドストレージ)の容量を簡単に拡張できます。そのため、ビジネスの規模に合わせた調整が可能です。

例えば、クラウドサービスの場合は事業規模に合わせた利用容量を提供しています。グループウエアの利用人数が100名、200名、300名といったように、ユーザー単位によって選択・変更が可能なサービスもあります。

クラウドサービスの活用は、事業規模の変更により自社のシステムの入れ替えなどの手間がかかりません。そのため、自社の事業規模に合わせた最適なシステムによる運用が期待できます。さらに、クラウドサービス側のシステムがアップデートされたときは、自社システムの入れ替えなどの負担もなく、最新機能を利用できる点もメリットになるでしょう。

企業でクラウドを導入したときのデメリット

企業でクラウドを導入したときは、メリットばかりではなく次のデメリット部分を理解しておく必要があります。

オンプレミス型に比べてカスタマイズ性が低い

クラウドサービスの導入は、オンプレミス型に比べてカスタマイズ性の低さがデメリットになります。クラウドサービスは、自社保有のサーバーやネットワーク機器、データベースを管理するハードウェア機器を使う方法ではありません。

システムや機器などは、すべてクラウドサービス事業者の管理下にあるため、カスタマイズできる範囲もサービス事業者次第になると考えられます。

総務省によると、クラウドサービスを利用するうえでの課題として、カスタマイズ性の不足について言及しています。クラウドサービスで提供するサービス内容は、自社ビジネスに必要なシステムをすべて再現できるわけではない点に注意が必要です。

つまり、既存のシステムからクラウド環境を活用したシステムへと移行する際は、従来のオンプレミスのシステムで使ってきた機能が不足することも把握しなければなりません。

セキュリティ強度がベンダーに依存しコントロールしにくい

企業でクラウドを導入したときのデメリットには、セキュリティ面も考えられます。クラウドサービスは、セキュリティ強度がベンダーに依存し、コントロールしにくい場合もあります。

オンプレミス型のシステムでは、社内のネットワークのみにつながっている環境のため、人為的な処理以外の外部への情報漏れは考えにくいでしょう。そのため、社内における重要なデータ保管のハードルが低くなります。

クラウドサービスの場合は、インターネット上のクラウド環境とつなぐ仕組みとなるため、社内管理のサーバー以上にセキュリティリスクが高くなります。ただし、クラウドサービスによっては、アクセスに対しての2段階認証や生体認証などを活用している場合があり、セキュリティ面の強化は進んでいる状況です。

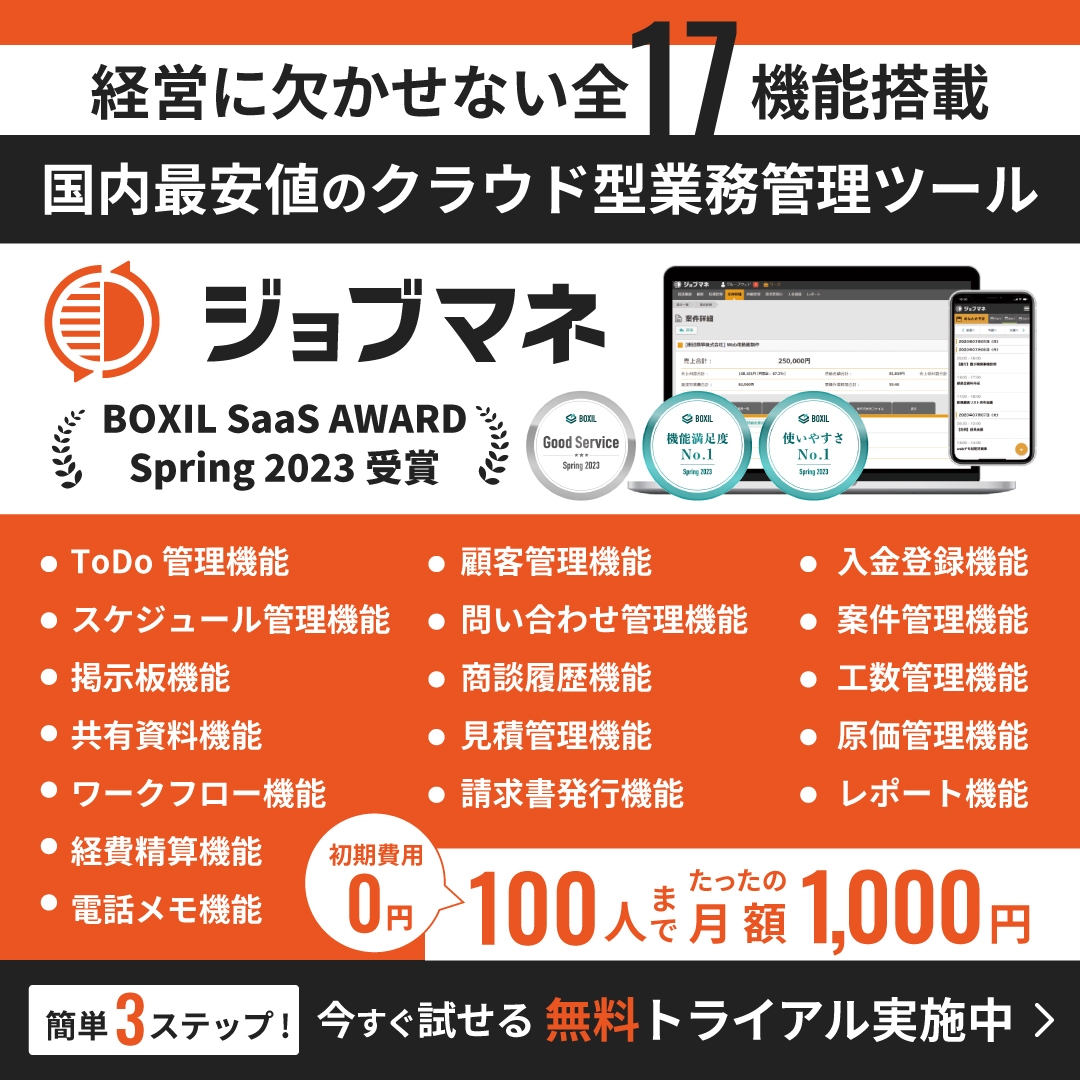

自社システムを導入するならクラウド型の「ジョブマネ」

クラウドサービスへの移行は、カスタマイズ性や強固なセキュリティを考えた場合、多少の不安は残るところです。しかし、自社システムの導入において、管理やコスト面において圧倒的にオンプレミス型のシステム以上の導入効果が期待できます。

そこで自社の業務管理システムを導入する際は、17の業務効率化機能を低コストで利用できるクラウド型のサービスをおすすめします。そのサービスとは、クラウド型の業務管理システム「ジョブマネ」です。

ジョブマネの導入は、17の業務管理機能の活用を可能にします。

- レポート機能

- 問合せ管理機能

- 入金登録機能

- 請求書発行機能

- 原価管理機能

- 案件管理機能/li>

- 見積管理機能

- 顧客管理機能

- 商談管理機能/li>

- 共有資料提供

- 掲示板機能

- ワークフロー機能

- 経費精算機能

- 工数管理機能

- 電話メモ機能

- ToDo管理機能

- スケジュール管理機能

これらの機能をクラウド上で実行できるため、物理的な機器を用意する必要がなく、クラウドを活用したデータ管理を実現できます。

クラウド環境なので書類をデータベースに保管できる

ジョブマネは、クラウド環境で管理する仕組みのため、会社の重要書類などをクラウド上のデータベースに保管できます。クラウド上にあるデータベースでは、次のデータを管理できます。

- 顧客データ

- 工数データ

- 経費精算データ

- 商談履歴データ

- 見積データ

- 案件データ

- 原価データ

- 請求書データ

クラウド型なので、自社に物理的な保管スペースを設ける必要がありません。容量が許す限り大量のデータ管理を実現できます。

企業規模に合わせたプラン選択や変更ができる

ジョブマネは、企業規模に合わせたプラン選択や変更が可能なサービスです。そのため、事業内容や規模に応じたサービスの利用ができます。しかも、業務管理に必要な17の機能を月額たった1,000円(1アカウントにつき)で利用できる点はコスパの高さをあらわしています。

ジョブマネの特徴は、ランニングコストの手軽さだけではありません。導入時の初期費用がかからない点も始める際のハードルを低くしている大きなポイントです。

クラウドサービスは、実際に使ってみることで利便性の高さを実感できます。ジョブマネは、無料トライアルの期間も提供しているので、リスク不要で試してみてから判断してはいかがでしょうか。