ベンチャーや小規模事業者向けの工数管理システムとは?機能や選定ポイントについてご紹介

多くの企業が導入している「工数管理」。しかし、工数管理をしていても期待する効果につながっていない、そもそも必要性をあまり実感できていないと感じている方も多いかもしれません。一言で工数管理システムと言ってもさまざまな種類がありますし、特にベンチャー企業や小規模事業者は大企業で必要とされている機能が不要であることも考えられます。

そこで本記事では、工数管理の必要性、ベンチャー企業や小規模事業者が工数管理システムを選ぶ際のポイントなどについて解説していきます。

記事の内容

工数管理ツールとは

まずは「工数」・「工数管理」の言葉の意味や、工数管理の必要性について解説します。

・工数管理について

実際に業務の完了までにかかる時間(かかった)時間と業務に必要な人数(要した人数)を掛け算することで算出されるものを「工数」と言います。つまり、工数はプロジェクトの遂行に必要な業務量のことを表しています。

・工数管理と勤怠管理の違いについて

工数管理とよく間違われるのが勤怠管理です。勤怠管理は、従業員などスタッフの始業時間、終業時間、休憩時間などの就業時間に関する時間を把握することを指しています。勤怠管理は労働基準法で定められており、正確な管理を行わなければいけません。

しかし工数管理は法律で必ず行わなければいけないと定められているものではありません。工数管理はあくまで企業が利益を上げるために、現状コストがどれくらいかかっているのか、1つのプロジェクトにどれくらいの労力がかかっているのかを把握するものなのです。

・工数管理ツールについて

工数をグラフなどで可視化し、人や時間などの経営資源を管理することを工数管理、工数を管理するツールを工数管理ツールと言います。

工数の単位として「人時」・「人日」・「人月」などが用いられ、工数管理を行うことで、誰がどのような作業でどれくらいの時間を使っているのかがわかるようになります。

人によっては「工数管理は行う必要があるのか?」と疑問に思うかもしれませんが、

工数管理はプロジェクトにかかるコストや収支を把握すること、業務の進捗状況を把握し業務を効率化させることなどを目的としています。

工数管理をしなければ、不採算となっているプロジェクトを発見することも、人員を適切に配置することもできません。

また近年では、働き方改革の実現にあたり、組織全体の生産性を向上させて従業員の残業時間を削減する観点からも、多くの企業が工数管理の重要性に注目しています。

Excelと工数管理ツールの違いと切り替えることのメリット

工数管理を行うツールとしてよく利用されがちなのがExcelです。Excelも工数管理ツールも同様に見えるかもしれませんが、実は機能性が全く異なります。ここでは工数管理ツールを活用することのメリットを詳しく解説していきます。

・工数入力の負担軽減

Excelはほとんどの作業を手入力しなければいけませんが、工数管理ツールはGoogleカレンダーなど他のシステムと連携することにより入力する手間を省くことができます。

手入力する手間を省くことは作業負担の軽減、入力ミスを防ぐことにもつながります。スマートフォンで入力できる工数管理ツールを利用することで、外回りに出ていてパソコンを開くことができない時でも簡単に操作できることもメリットの1つだと言えるでしょう。

・入力忘れの防止

Excelで工数管理を行うと入力漏れが発生する可能性があります。仮に入力を忘れていたとしてもExcelから入力漏れの連絡が来ることはありません。

しかし工数管理ツールの場合は、記入しなければいけない項目や報告しなければいけない事項が未入力となっているとメールなどによって知らせるアラート機能、リマインド機能があります。

この機能があれば入力忘れを予防することができるだけではなく、プロジェクトの進捗状況をリアルタイムで知ることができます。入力漏れを知らせるアラートをいつ送るのかも設定することが可能です。

・集計と分析が可能になる

工数管理ツールは、プロジェクト毎の情報を集約して管理することができます。一元管理することで、データが集積され自動的にレポートを作成してくれる工数管理ツールもあります。

現在の状況をレポートにまとめ可視化することにより、情報の共有がしやすくなります。レポートには、プロジェクトの損益、タスク管理、売上や効率性の分析など細かな分析結果を記載できます。このレポートを活用することでPDCAサイクルが効率よく進み、さらなる生産性の向上へとつながります。

ジョブマネなら¥1,000~/月で工数管理機能をお使いいただけます。工数管理機能の詳細は下記よりご覧ください。

ベンチャーや小規模事業者に必要な工数管理機能とは?

工数管理システムは以下の3つに分けることができます。

1.プロジェクト管理対応型

2.工数管理特化型

3.勤怠管理システム搭載型

特にプロジェクト管理対応型は、高機能であるためベンチャー企業や小規模事業者では機能を持て余してしまう可能性が高いです。

社内で利用したい機能について事前に確認してから工数管理システムを選ぶようにしましょう。

①プロジェクト管理対応型

プロジェクト管理対応型の工数管理ツールは、プロジェクトの進捗状況の確認、工数管理などプロジェクト全般を管理することに特化しています。工数管理機能が備わっているため、プロジェクト別にどれくらいの作業時間がかかっているのかを集計、作業工程ごとに作業内容を記載することもできます。

工数管理ツールによっては、日報や顧客管理と紐付けることも可能です。他のシステムと連動させることでより管理がしやすくなります。

②工数管理特化型

工数管理特化型の工程管理ツールは、Excelで工数管理を行っていて、工数の記入と把握に絞った使い方を行いたい時におすすめです。

GoogleカレンダーやOutlookカレンダー上で入力した工数入力がそのまま工数管理ツールに反映されるものもあります。工数管理を行う方もリアルタイムで確認することができるため、人員の配置に役立てることができます。

③勤怠管理システム搭載型

勤怠管理システム搭載型の工数管理ツールは、勤怠管理と工数管理の機能を兼ね備えています。勤務時間と工数が連動することが特徴です。既に利用している勤怠管理システムに工数管理の機能を付けたい場合や、工数管理と勤怠管理を連携させたい場合に適しています。

ベンチャーや小規模事業者の工数管理システムの選定ポイント

ベンチャーや小規模事業者が工数管理システムを選ぶ時は以下の点に注意しましょう。

・工数管理業務の効率化が可能か

工数管理を行う上で、多くの人が手間だなと感じる作業が工数の入力です。工数管理システムによっては、GoogleカレンダーやOutlookカレンダーを連携させることで自動で工数を入力してくれる機能が備わっています。

それらの機能を上手に活用することで簡単に工数管理ができます。しかし、連携できるシステムであっても一部しか連携できない場合があるかもしれません。一部のみの連携はかえって非効率となりExcelのほうが管理がしやすいと感じることがあります。

工数管理システムを選定する際は、効率的に管理することができるのかなど以下の点を重点的に確認しましょう。

・必要な機能が揃っており、料金が適切であるか

工数管理ツールを導入する時にもっとも大切なことは、導入しようとしているツールが導入目的に合っているか確認することです。工数管理ツールによってできることとできないことが分かれますし、搭載されている機能も異なります。

工数管理ツールで行いたいと思っている機能が搭載されているのか、十分に確認しましょう。

また工数管理ツールは導入する時に費用が発生します。初期費用として支払わなければいけないこともありますが、月々発生するランニングコストにも注意が必要です。

導入時にかかる費用、毎月発生する費用それぞれの見積書を作成してもらい工数管理ツールの導入にいくらかかるのか費用感をしっかり把握しておくことが大切です。

工数管理ツールにかかる費用の確認は、HPを見るだけではなく実際に問い合わせを行う必要があります。自社の既存のシステムとの兼ね合いもあるため、ヒアリングを行ってもらい実際の費用に近い見積書を作成してもらうことが望ましいでしょう。

・スマホからもアクセスが可能か

工数管理システムを選ぶ際はスマートフォンからアクセスが可能かどうかも確認するようにしましょう。業種によって働く環境は人それぞれ異なりますし、状況によってはPCを開くことができないことも考えられます。

どのような状況であっても操作ができる工数管理システムを導入することで記入漏れや使いにくさを解消することができます。

・利用者に使いこなしてもらいやすい簡単なシステムであるか

工数管理を今までExcelで行っている場合、いきなり工数管理システムを導入しても使いこなすことが難しいかもしれません。その場合は、専用のマニュアルを用意する、サポート体制を整える必要があります。

工数管理システムを選ぶ際は、機能性だけではなく使いやすさも確認するようにしましょう。

・インストール型かクラウド型か

工数管理ツールは、インストール型とクラウド型の2つに分けることができます。それぞれ特徴が異なるため、自社でどちらの工数管理ツールを導入した方がよいかを選ぶことが大切です。

インストール型の特徴

インストール型の工数管理ツールは、1度ソフトをインストールすればインターネット環境がなくても問題なく利用することができます。インターネットサーバーを共有せずに行うため、セキュリティレベルが高いのが特徴です。

インターネット環境や通信速度によって影響を受けたくない、主にセキュリティを重視したい方におすすめの工数管理ツールです。

クラウド型の特徴

クラウド型の工数管理ツールは、インターネット環境が整っていれば場所、端末を問わずに利用することができます。工数管理ツールを契約後すぐに導入可能です。

できるだけ手軽に工数管理ツールを利用したい、パソコンだけではなくスマートフォン、タブレットなどさまざまな端末からアクセスできるようにしたい方におすすめの工数管理ツールです。

工数管理システムなら1か月無料トライアルのジョブマネで

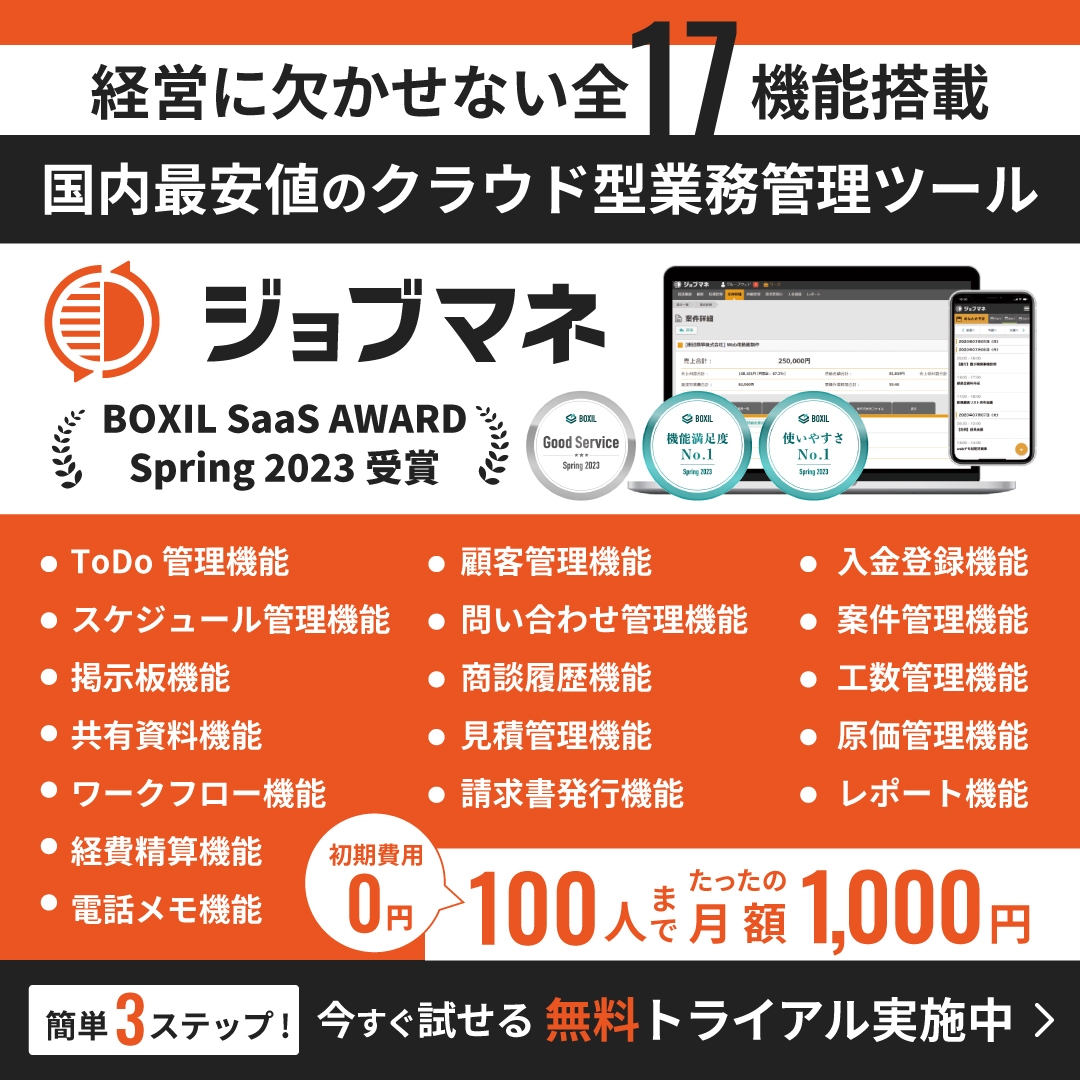

「ジョブマネ」は工数管理機能やワークフロー機能などの17つの機能を搭載したグループウェアです。

工数管理機能ではシンプルな入力画面でこれまで手作業やExcelで管理していた方にも利用しやすい操作画面となっており、グラフ化することで工数を分かりやすく可視化することができます。

「ジョブマネ」は¥1,000~/月で1名から利用でき、アカウント発行後即日ですべての機能を利用することができます。

工数管理機能をお試しいただける30日間無料トライアルもございます。ご興味のある方はぜひ、トライアルをお試しください。