ERP導入の目的とメリットとは?導入手順についても解説!

ERP(企業資源計画)は、企業が持つ資源を一元管理し、効率的に活用するためのシステムです。ERPを導入すると、部門ごとに分散していた情報やシステムを統合でき、業務効率化と経営の可視化が可能になります。

ERP導入にはコストがかかりますが、情報の一元化により業務プロセスを標準化・自動化できるため、業務効率が向上します。

以下にERP導入のメリットをまとめました。

- 業務効率の向上とコスト削減

- 経営判断の迅速化

- リアルタイムなデータ連携と部門間の連携強化

- 問題発生時の迅速な対応

- システム統合による運用保守の負担軽減

とくに各種業務の自動化によるコスト削減の効果は大きく、人的ミスの削減や内部統制の強化にもつながります。業務の標準化により品質が均一化し、業務の最適化が進みます。

ERPの導入は企業のデジタル変革を促し、持続的な成長を支える重要な投資です。

本記事では、ERP導入のメリットや手順を解説します。自社に最適なERPを導入し、強固な経営基盤を築きましょう。

記事の内容

ERPとは企業の持つ資源を一元化するシステムのこと

ERP(Enterprise Resources Planning)は企業の基幹業務を統合的に管理する情報システムです。

会計、人事、物流、生産、販売などを統合し、情報を一元化することで、業務の標準化と自動化を実現します。顧客情報や在庫管理が効率化されると、人件費や在庫コストの削減につながります。また、システム統合により情報管理コストの削減も期待できます。

ERP導入には、システム導入費用やカスタマイズ費用、運用費用などのコストがかかりますが、長期的には業務効率化やコスト削減効果により、投資効果が期待できます。導入時には自社の課題やニーズを明確にし、最適なERPシステムを選定しましょう。

ERP誕生の歴史や日本で普及した背景を解説

ERPの起源は、1970年代に登場した生産管理手法のMRP(Material Requirements Planning:資材所要量計画)にさかのぼります。MRPは製造業における資材の調達や管理に特化し、生産計画や部品構成、在庫情報を管理していました。

1980年代に登場したMRP2(生産資源計画)は、資材だけでなく人員や設備などの生産資源全般に対応しました。1990年代にはMRP2からERPへと進化し、会計、人事、販売、購買など企業の基幹業務全体を統合的に管理するシステムとなりました。

ERPは大量のデータを効率的に処理し、情報の一元管理や業務効率化、経営の可視化、内部統制の強化、顧客満足度の向上など、多岐にわたる効果をもたらしています。

日本では2000年代初頭にERPの導入が進みました。価格の低下やクラウド型ERPの登場、企業のIT化が進んだことで、幅広い企業で導入されています。

最近ではAIやIoTを搭載したERPが登場し、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の基盤として注目されています。とくに製造業や流通業では業務効率化や情報整合性の重要性が高まり、ERP導入が加速しています。

ERPと基幹システムとの違いは業務の統合範囲

ERPと基幹システムは、業務の統合範囲に違いがあります。どちらも業務効率化を目的としていますが、基幹システムは会計や生産、販売など特定の業務を管理するシステムです。経営基盤となる業務を支え、効率化と正確性の向上を目指します。

一方、ERPは企業全体の資源(ヒト・モノ・カネ)を一元管理し、各部門のデータをリアルタイムで連携させることで、業務全体の最適化と経営の可視化を実現します。ERPは、生産、販売、人事、給与など、個別に管理されていた基幹業務も統合します。

ERPの目的は、情報の一元化による業務効率化、経営判断の迅速化、内部統制の強化、顧客満足度の向上など、企業全体の競争力を強化する点にあります。ERPは複数の基幹システムを統合し、より広範なシステムとして機能します。

ERP導入のメリットは企業全体の業務効率化が図れること

ERPの導入は、企業全体の業務効率化に大きく貢献します。部門間の情報共有がスムーズになり、連携が強化されることで業務効率が向上します。リアルタイムな情報把握により、問題発生時の迅速な対応や顧客ニーズへの的確な対応が可能になります。

また、ERPの導入によって業務プロセスや組織構造が改善され、経営資源の最適化が期待できます。導入目的を明確にし、目的に合ったERPシステムを選びましょう。業務プロセスの標準化や定型業務の自動化により従業員の負担が減り、人件費や時間コストの削減にもつながります。

コスト削減や業務スピード向上など、達成したい目標に対応したERPシステムを選定しましょう。営業成績30%アップや失注0など、具体的な目標を立ててシステム導入を進めることで、費用対効果も高くなります。

経営に関するデータが見れるので意思決定のスピードが上がる

ERPシステムは全社データを一元管理し、リアルタイムでの情報把握を可能にします。経営層は企業の状況を即座に把握できるため、業務のボトルネックや改善点を特定しやすくなります。売上データや在庫状況をすぐにチェックできると、経営判断がスピードアップします。

また、ERPで取得したデータは各部門の担当者も必要に応じてアクセス可能です。ERPシステムではデータのアクセス権限を細かく設定できるため、部門ごとの役割や業務に応じて、適切な情報にアクセスできます。

営業部門の担当者が顧客情報や売上データにアクセスできれば正確な顧客対応が可能です。販売部門の情報を生産部門がリアルタイムで把握できれば、需要予測に基づいた生産計画の立案が可能になります。現場レベルでの意思決定が早まることで、顧客対応やサプライチェーンの最適化につながります。

システムの一元化によって運用・保守にかかる負担を軽減できる

ERPで基幹業務を統合することで、運用や保守の負担が軽減されます。複数のシステムを個別に管理する必要がなくなるため、管理コストも削減可能です。

部門ごとに複数のシステムを運用する場合、それぞれメンテナンスや更新作業が必要ですが、ERPに統合すれば、メンテナンスや更新をまとめて管理でき、効率化が図れます。また、ERPはベンダーのサポート体制が整っているため、安定的なシステム稼働が手に入ります。

ERPシステムにはオンプレミス型とクラウド型があり、セキュリティやコスト・運用負担を考慮して選びます。クラウド型はコストを節約しやすく、導入も容易です。また以下にオンプレミス型とクラウド型の特徴をまとめました。

- オンプレミス型:自社サーバーにシステムを設置 → セキュリティ重視、初期費用が高め

- クラウド型:インターネット経由で利用 → 初期費用が低く、運用管理が容易

一般的に、クラウド型ERPシステムはスケーラビリティが高く、データ量が増加しても対応できるよう設計されています。

リアルタイムでの更新や検索、レポート生成などが要求される場合、一定時間中のデータ量が課題になる可能性があります。しかし、クラウド型であればデータ量が増えても自動的にリソースを増強できるため、柔軟な対応が可能です。

運用サポートを受けられるのでシステム運用の属人化を防げる

ERPベンダーは、導入後の運用・保守をサポートします。運用サポートには、システムの定期的なメンテナンスやアップデートが含まれる場合があり、システムが常に最新の状態に保たれ、特定の担当者に依存する属人化を防げます。社内に専門知識を持つ担当者がいなくても、安定したシステム運用が可能です。

また、ERPシステムは業務プロセスを標準化し、システム運用に関する知識を文書化する機能を提供します。これらの標準化された手順や知識を共有することで、システムに関する知識が組織全体に共有され、特定の担当者に依存しない運用体制を構築できます。

統合的な情報管理によって社内のガバナンス強化を実現できる

ERPは業務プロセスを標準化し、内部統制を強化します。統合機能により情報の透明性が向上し、不正やミスの発生を抑制できます。たとえば、アクセス権限の設定やログ管理により、情報管理や不正アクセス対策などのセキュリティが強化されます。

また、ERPには法規制や業界基準への対応を支援する機能もあり、コンプライアンスリスクを低減できます。

ERPシステムの失敗しない3つの選び方

ERPシステムを選ぶ際は、自社業務との適合性、操作性、運用・保守サポートが重要です。導入には大きな投資と労力が必要となるため、以下の3つのポイントを検証しましょう。

ERPの標準機能と自社業務の適合性が高いか

ERPシステムは多機能のため、標準機能が自社業務にどこまで対応できるかを確認します。業務プロセスを詳細に分析し、必要な機能と要件を明確にしましょう。

まずは複数のERPシステムの機能一覧やデモ画面、導入事例をチェックし、標準機能で必要な業務をカバーできるかを確認します。標準機能の範囲内で対応できればコストを抑えられます。また以下にERPの標準機能の例をまとめました。

- 会計管理:財務管理、予算管理、原価計算、部門別損益管理

- 販売管理:受注管理、売上管理、請求管理

- 購買管理:発注管理、仕入管理、在庫管理、購買分析

- 生産管理:生産計画、工程管理、品質管理、原価管理

- 在庫物流管理:在庫管理、倉庫管理、輸送管理、物流分析

- 人事・給与管理:人事情報管理、給与計算、勤怠管理、人材育成

- 顧客関係管理(CRM):顧客情報管理、営業支援、マーケティング管理

- サプライチェーン管理(SCM):調達、生産、物流、販売

- 情報分析・レポート機能:経営分析、業績レポート、データ分析

- セキュリティ機能:ユーザー認証、アクセス権限管理、データ暗号化

標準機能で対応できない部分は、カスタマイズの必要性や範囲、コスト、運用への影響をベンダーに確認します。業種特有の要件がある場合は、業界に特化したERPシステムやカスタマイズ可能なシステムを選択しましょう。

次に、ERP導入で業務効率がどの程度向上するかを評価することも大切です。データ入力の自動化やレポート作成の迅速化、部門間のデータ連携や整合性の改善効果を確認しましょう。必要に応じてPoC(概念実証)を実施し、適合性を検証します。以下に適合性を評価する際のポイントをまとめました。

- 業務効率化への貢献度

- 部門間のデータ連携

- 操作性とユーザビリティ

システムの導入には、導入支援やカスタマイズ、運用保守などの費用がかかります。初期費用だけでなく、長期的な運用コストも考慮した費用対効果の評価が重要です。自社に必要な機能を精査し、最適な導入を目指しましょう。

最後に、将来的な事業拡大や組織変更に対応できるか、機能追加やカスタマイズの柔軟性も確認します。以下にカスタマイズに関するポイントをまとめました。

- 自社の業務フローに合わせた柔軟な対応が可能か

- カスタマイズ後もアップデートやサポートが受けられるか

- カスタマイズによる追加コストや運用負担

業務効率化によるコスト削減や売上アップの効果も試算します。とくにクラウド型ERPであれば、初期費用を抑えつつ、柔軟な拡張性や最新機能を利用できるため、長期的な運用がしやすくなります。

どの従業員にとっても使いやすいシステムか

ERPシステムは多くの従業員が使用するため、直感的に操作できるインターフェースが重要です。操作が難しいと定着に時間がかかり、導入効果が低下する恐れがあります。

従業員のITスキルは異なるため、誰でも簡単に使える製品を選びましょう。使いやすいERPシステムは、業務効率を向上させ、システムの定着率を高めます。現場スタッフがすぐに使いこなせるか、デモ画面やトライアル版で操作感を確認するのがおすすめです。

また、自社の業務フローに合わせて画面レイアウトや機能をカスタマイズできるかを確認しましょう。外出先や移動中でも利用できるよう、モバイル対応の有無もチェックします。

導入時や運用・保守時のサポート体制が充実しているか

ERPシステムは長期にわたって利用するため、信頼できるベンダー選びが重要です。

特に手厚いサポートが受けられるベンダー選びが重要です。導入時や運用中のトラブル対応、アップデートや法改正への対応が適切か、ベンダーの信頼性やサポート実績を確認しましょう。

- 導入前:コンサルティング、設定支援、研修

- 導入時:習熟サポート、問い合わせ対応

- 導入後:トラブル対応、バージョンアップ、法改正への対応

運用中のトラブル対応やサポート範囲も確認しましょう。自社にIT専任者がいない場合は、サポート体制が充実したベンダー選びが欠かせません。導入実績や企業の安定性、将来性を確認し、長期的に信頼できるベンダーを選びましょう。

ERP導入にはシステム費用に加えて、導入支援、カスタマイズ、運用保守などの費用も発生します。業種特有の要件がある場合、業界に特化した支援が可能なベンダーが必須です。初期費用だけでなく、長期的な費用対効果を想定しましょう。

ERPシステムの導入手順を4段階に分けて解説

ERPシステムの導入プロセスは、現状分析、要件定義、システム選定、導入、運用・保守と多岐にわたります。ERPを選ぶ際、ベンダーの比較や選定に焦点を当てがちですが、まず自社に必要な機能を明確にし、文書化するステップが重要です。

EPRシステム導入の目的を明確にして企画立案を行う

ERPシステム導入の最初のステップは、導入目的の明確化です。経営層だけでなく現場の担当者も参加し、導入の背景や期待する効果を整理して意見を集約します。

ERP導入で解決すべき経営課題を具体化し、たとえば業務効率の向上、コスト削減、情報共有の促進、経営判断の迅速化などを明確にします。以下に導入目的の明確化のポイントをまとめました。

- 解決したい業務課題・経営課題の特定

- 具体的な数値目標の設定

- 全社的な視点で導入目的を検討

- 導入スケジュール・予算計画の策定

導入目的は、特定の部門だけでなく全社的な視点で検討します。部門間の連携や情報共有強化など、全社的なメリットを考慮しましょう。

また、ERP導入の範囲について、全社的に行うのか、特定の部門に限定するのかを検討します。現状の業務プロセスをフロー化すると、ベンダーへの説明がスムーズになります。既存システムとの連携やデータ移行も視野に入れて現状を把握しましょう。

導入目的が明確になったら、ERPシステムに必要な機能を洗い出し、導入範囲、スケジュール、予算、体制を具体的に決定します。

EPRシステムにおける基本機能の要件定義を行う

導入計画が決まったら、ERPシステムの要件定義に進みます。要件定義に基づいて情報提供依頼書(RFI)や提案依頼書(RFP)を作成し、ベンダーに依頼します。

要件定義は、ERPシステムに必要な機能を洗い出し、システムに求める要件を明確にする作業です。業務フローやデータの流れを分析し、必要な機能やパフォーマンス、セキュリティ要件も定義します。

その後、複数のベンダーから情報を収集し、自社の要件を伝えて提案を比較検討します。ベンダーからの提案を比較検討するために、情報提供依頼書(RFI)や提案依頼書(RFP)を作成します。

提案依頼書(RFP)は、具体的な提案を求める文書で、詳細な情報を収集するために使用します。一方、情報提供依頼書(RFI)は、製品カタログや事例集などの一般的な情報を求めるもので、提案依頼書(RFP)と比べて回答内容が簡潔になります。

以下に提案依頼書(RFP)を作成するメリットをまとめました。

- 要件、プロジェクトの明確化

- 複数のベンダーから統一した形式で提案を受けられる

- ベンダー選定の精度向上

RFIやRFPを作成することで、自社のニーズや要件が明確になり、ベンダーとの認識のずれを防げます。また、複数のベンダーから統一された形式で提案を受けることで、比較検討が容易になります。

ERPシステムのような大規模で複雑な導入においては、提案依頼書(RFP)の作成が不可欠です。プロジェクトの目的や範囲、現状の課題を具体的に記載し、導入で解決したいニーズを明確にしましょう。

また以下に提案依頼書(RFP)に記載する主な内容をまとめました。

- プロジェクトの概要

- 現状の課題とニーズ

- 必要な機能、性能、セキュリティ要件

- 導入スケジュールと予算

- ベンダーの企業情報、実績、サポート体制など

RFPを作成する際は、ベンダーが正確な提案を返せるよう、具体的かつ網羅的に記載します。時間と労力はかかりますが、システム導入成功のために重要なステップです。

また、ベンダー選定には経営層を含む関係者間での合意形成が重要です。複数の提案内容を比較し、最適なベンダーを選びましょう。最適なベンダー選定のポイントは以下の3点です。

- 業務要件への適合性

- ベンダーの信頼性

- 費用対効果

ベンダー選定時には、業務要件への適合性、機能、信頼性、費用対効果を確認します。拡張性や柔軟性も重要な要素です。

また、サポート体制や導入実績、問い合わせ対応のスピードも評価基準になります。企業の財務状況も、長期的なパートナーシップに影響します。

費用対効果については、導入コストや運用・保守費用を含めたトータルコストを比較します。機能拡張やカスタマイズ時の追加コストも確認しておくと安心です。

EPRシステムを実装して一部の環境でテストを行う

ベンダー選定後、システムの実装に進みます。実装は、要件定義に基づいてERPシステムを構築する作業です。テストでは、実際の業務を想定したシナリオでシステムの動作や性能を確認します。

操作性やユーザーからのフィードバックを基に、最終調整をします。テストにより、システムの問題点や不具合を早期に発見し、導入前に最適化を図ります。テストで問題が見つかった場合は、以下の対応を実施します。

- 問題の特定と原因分析:テスト結果を分析し、問題の所在と原因を突き止めます

- 修正と再テスト:原因が判明したら修正対応を実施し、再テストで問題の解決状況を検証します

- 影響範囲の確認:修正内容が他の機能や業務プロセスに影響していないかをチェックします

- 本番環境への反:問題が解決し安定性が確認できたら、本番環境に反映します

- 継続的なモニタリング:本番稼働後もシステムの動作を監視し、再発防止に努めます

このように、テストで問題が発生しても段階的に対応することで、安定したERPシステムの導入が可能です。

EPRシステムを全体に適用して実際に運用する

テストで問題がなければERPシステムを全社に適用し、運用を開始します。移行後の業務への影響を考慮し、段階的な移行や並行稼働も選択肢として検討できます。また以下に運用開始時のポイントをまとめました。

- データ・システム移行、ユーザー教育の計画的実施

- 継続的な運用・保守

- ユーザーサポート体制の強化

- 導入効果の定期的な評価・改善

運用開始後はシステムのパフォーマンスや安定性を監視し、必要に応じて改善作業を実施します。導入効果を定期的に評価し、改善点があれば見直します。業務プロセスやシステムの改善を通じて、効率化を進めましょう。

また、従業員への継続的な教育やサポートも必要です。操作マニュアルの整備や研修プログラム、ヘルプデスクの設置を通じて安定稼働を支えます。データ入力ルールの徹底やデータ品質の監視、アクセス権限の管理も行い、継続的な教育とサポートによりユーザーの定着に注力しましょう。

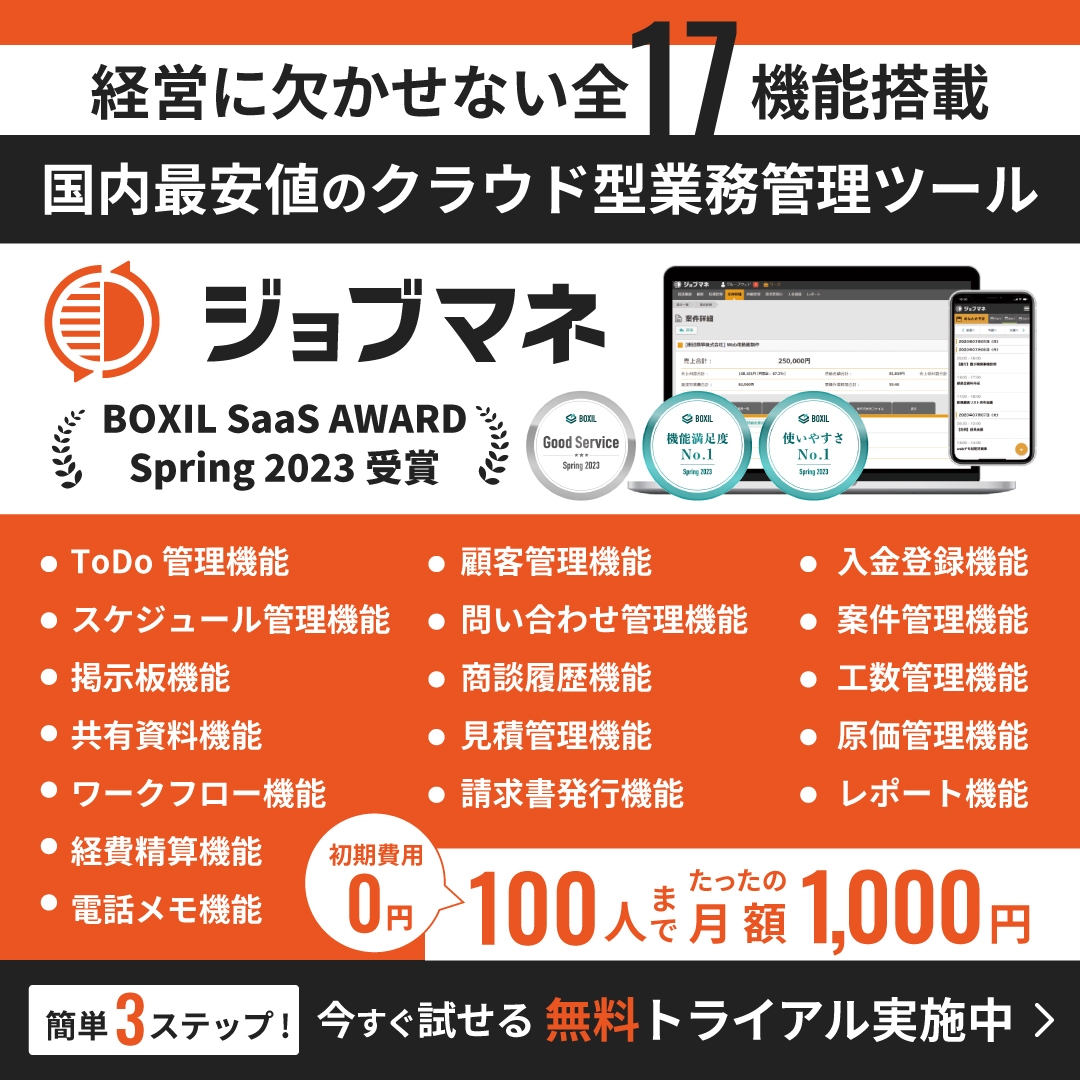

業務効率化を図るならクラウド型の「ジョブマネ」

クラウド型ERPシステム「ジョブマネ」は、主に中小企業や成長企業向けに開発されたシステムです。クラウド型のため初期費用を抑えつつ月額料金で利用でき、サーバー管理やバージョンアップ、セキュリティ対策の負担がありません。

多彩なプロジェクト管理機能により、収支管理、工数管理、請求管理を一元化します。顧客に関する情報、売上や収支の可視化により、部門間での予算管理や資金繰りの見通しが立てやすくなります。

また、ワークフロー管理機能により、各業務プロセス(承認フロー、請求処理、納期管理など)の自動化が可能です。また以下にクラウド型ERPシステム「ジョブマネ」の特徴をまとめました。

- 多彩なプロジェクト管理機能

- 初期費用が抑えられ、月額料金で利用可能

- SFAとCRMを兼ね備えた営業管理機能

- クラウド型でサーバー管理やセキュリティ対策が不要

ジョブマネでは、ワークフロー管理・財務会計・販売管理・給与計算、アクセス権限設定など、さまざまな機能が提供されています。

必要な機能を選んで導入できるため、コストを抑えながら自社に最適なシステムを構築可能です。企業全体での情報の透明性を高め、業務のスムーズな流れを作り出します。

業務一元管理機能により複数のデータを紐付けた管理ができる

ジョブマネは顧客情報、案件情報、売上情報などを体系的にリンクして管理でき、データはリアルタイムで更新されます。業務を一元管理する機能により、顧客対応の履歴や売上状況を把握しやすくなります。各部門間でのスムーズな情報共有が実現し、業務の効率化が進みます。

必要な機能を企業ごとに選定して導入することができる

ジョブマネは、企業のニーズに合わせて機能を選んで導入できるため、低コストでの導入が可能です。

中小企業の場合、会計や販売管理などの基本機能を先行導入し、企業の成長や事業変化に応じて機能を追加する方法も選択できます。また、カスタマイズにも対応しており、長期的な視点での投資効果が期待できます。

ジョブマネはクラウド型システムのため、導入や運用にかかる初期費用やランニングコストを節約しつつ、自社に最適なシステムを構築可能です。ベンダーによるメンテナンスが充実しており、自社でのシステム管理の負担を大幅に軽減できます。