見積書の書き方を見本・文例付きでわかりやすく解説!

クライアント(顧客)は、商品やサービスの購入を決める際に、価格や提供物の内容を知ったうえで検討することが考えられます。一方のサービス提供者は、クライアントに対して商品やサービスの購入を決めてもらう書類として見積書を発行するでしょう。

見積書は、商品やサービスの内容を見積もり、判断を促すための書類です。クライアントは、見積書に書かれた内容から予算を組んだり、購入を決定したりします。サービス提供者は、発行した見積書の内容に準じて契約を進めます。このように、見積書はクライアントとサービス提供者の取引を契約成立へと進めるために必要な書類です。では、見積書に書き方や注意点があるのでしょうか。

本記事では、見積書の書き方を見本や文例でわかりやすく解説します。見積書は、契約を検討中のクライアントが抱える不安を取り除くために欠かせません。相手に伝えるポイントやミスが起きやすい点なども解説しているので、ぜひ参考にしてください。

記事の内容

見積書とはクライアントに取引の内容を前もって伝える書類

見積書とは、ビジネス相手のクライアントに取引の内容を前もって伝える目的で作成する書類です。国税庁の見解では、青色申告書の「帳簿書類の保存期間」において、見積書が「その他の書類」に該当しています。

見積書は、青色申告書の「帳簿書類の保存期間」において、「決算関係の書類」や「現金預金取引関係の書類」より短い保存期間が設定されています。

- 決算関係書類(保存期間7年):損益計算書、貸借対照表、棚卸表など

- 現金預金取引等関係書類(保存期間7年):領収証、小切手控、預金通帳、借用証など

- その他の書類(保存期間5年):請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など

このように書類によって保存期間が異なるので管理には注意しましょう。

見積書を発行するタイミングは契約成立前の商談時

見積書には、発行するタイミングがあります。見積書を発行するタイミングは、契約時や契約後ではありません。契約成立前の商談のタイミングで発行します。

冒頭でも触れた商品やサービスを検討中のクライアントを例にして、経費精算ツールの導入を検討中としましょう。新規取引の場合は、クライアントとサービス提供者双方ともに不安があります。

クライアントの立場では、経費精算ツールの導入に対して「初期費用がどれくらい必要か」や「月額料金に対して利用できる機能は何か」、「追加で手数料が必要か」、「契約の縛りがあるか」などです。

サービス提供者の立場では、見積書を発行してクライアントに見積もり内容を検討してもらう必要があります。見積もり内容に納得してもらい契約へと進めることが目的です。例をもとに双方の立場から判断した場合、見積書は契約成立前が発行するタイミングだと判断できます。

見積書の発行は民法上原則的に義務付けられていない

見積書は、取引相手への発行が民法上原則的に義務付けられていないため、取引をする当人同士で発行の必要性を決められます。例えば、サービス内容や料金体系がシンプルでわかりやすい内容の場合は、あえて見積書を発行しない場合もあるでしょう。

ただし、見積書は法律的には不要ですが、契約前の内容を有効化する指標として重要な役割を持ちます。見積書の役割は、記載した内容について有効期限を付与できる点です。

キャンペーン期間中の契約や価格変動が考えられる取引の場合は、記載事項に有効期限を設定することで検討を促せます。取引相手のクライアント側には、「見積書で示す有効期限までに決めないと特別価格で申し込めなくなる」という効力を持たせるでしょう。

また、クライアントの立場では見積書を受けることにより、契約に進む前の内容を再確認する指標として利用できます。「契約内容とウェブページに書かれている内容に違いがないか」や「営業担当者との商談内容と一致しているか」など、相手の提示した取引内容を整理し決裁の判断に活用できます。

民法第524条の「承諾の期間の定めのない申し込み」によると、見積書などの発行された書類に記載された有効期間を過ぎてから申し込んだ場合でも、記載内容に変更がなければ再度見積書を発行せずに申し込めるとのことです。

要するに、見積書の有効期限が過ぎた場合、記載内容に変更がなければ再発行せず契約を交わせます。

建設業は見積書で工事について説明する義務がある

見積書の発行は、法的な義務付けはありませんが、建設業の場合は見積書を提出する義務が発生します。建設業では、工事を行う際に見積書で工事内容を説明しなければなりません。建設業法第20条「建設工事の見積もりなど」では次の内容が定められています。

- 工事の種別ごとの材料費

- 工事の種別ごとの労務費

- 工事のその他経費内訳

- 工事の工程ごとにかかる作業日数

- 工事の工程ごとにかかる準備日数

これら建設工事の内容に応じ、請負契約を交わす際に見積もらなければなりません。

さらに、上記内容を見積もった建設業者は、工事発注者に対して請負契約の成立までに見積書の提出が義務付けられています。

建設業に義務付けられる見積書の発行には、次の効力が期待されています。

- 請負金額の算定によるトラブル防止

- 適正な請負金額によるダンピング(不当な低価格で販売する行為)防止

- 適正な請負金額による注文者の保護

- 適正な請負金額による下請業者の保護

建設業の工事費を見積書に記載する際は、材料費や労務費、法定福利費などを明確にする必要があります。明確な工事費の内訳が記載された見積書により、トラブル防止や適正価格の提示につながります。

見積書の書き方と具体的な見積書の作成方法3選を紹介

見積書を作成するにあたり、書類の書き方や作成方法を決めることが必要です。例えば、見積書をパソコンで作成する場合は、エクセルやワードを使うことが考えられます。また、見積書作成の専用ツールを利用する方法もあるでしょう。

以下に、見積書の書き方と作成方法の種類をまとめました。

- 見積書の書き方を解説!必要項目と見本・文例つきで紹介

- 見積書を作成する方法3選!ポイントや注意点まで解説

それぞれ順に解説します。

見積書の書き方を解説!必要項目と見本・文例つきで紹介

基本的な見積書の書き方の参考として、作成で必要な項目と文例を紹介します。見積書に必要な項目は以下のとおりです。

- クライアントの宛名:株式会社〇〇御中など

- 見積書の発行日:専用ツールではリストから年月日を選択するだけで設定可能

- 見積書番号:ハイフンを挟んだ8桁のID

- 会社名・住所・電話番号:見積書を発行する自社の情報

- 会社捺印:社印の挿入

- 件名:取引名の入力

- 見積書有効期限:専用ツールではリストから年月日を選択するだけで設定可能

- 納期:専用ツールではリストから年月日を選択するだけで設定可能

- 商品名:商品名の入力項目

- 商品の数量:半角数字の数値入力と単位の入力

- 商品の単価:半角数字の数値入力

- 消費税率:消費税率(10%、5%)の設定や軽減税率のチェック

- 商品の金額:自動算出

- 小計:小計を自動算出

- 消費税:合計の消費税を自動算出

- 合計金額:税込金額の自動算出

- 備考:自由記述

備考欄は、任意で自由な文章を記述できます。例えば、「※保守・メンテナンスにつきましては、毎月発生いたします」など、記載しておくことで契約後のトラブル防止に役立つ伝えたい内容を追記可能です。

見積書を作成する方法3選!ポイントや注意点まで解説

ここでは、実際に見積書を作成する方法3選とそれぞれの確認するべきポイントと注意点を解説します。

以下に見積書の作成手段をまとめました。

- エクセルやワードで作成する方法はテンプレートの使用が便利

- 見積書専用ツールを使う方法は項目を入力するだけで作成可能

- 市販品の見積書に手書きで作成する方法はミスが起きやすい

それぞれ順に解説します。

エクセルやワードで作成する方法はテンプレートの使用が便利

見積書をエクセルやワードで作成する場合は、テンプレートの使用が便利です。エクセルの場合は、Microsoft公式ページのOfficeテンプレートの「見積書」ページからテンプレートが利用できます。

エクセルで見積書を作成する場合、エクセルの見積書テンプレートは、Microsoft公式ページからダウンロードしたエクセルファイルを開き、必須項目と金額の入力だけで自社専用の見積書が作成できます。入力項目は、次のとおりです。

- ロゴスペースにロゴ画像の挿入

- 自社情報(正式社名、住所、電話番号、FAX番号、担当者名)

- 承認印

- クライアント名

- 件名

- 納期日時

- 納品場所

- 支払条件

- 見積期限

- 見積合計金額(自動計算)

- 内訳(商品ナンバー、項目名、数量、単価、金額)※数値の入力

- 小計(自動計算)

- 消費税(自動計算)

- 税込合計金額(自動計算)

- 備考

エクセルのテンプレートでは、上記内訳の項目に数値を入力することで小計や消費税、合計金額などが自動的に計算されます。社名ロゴは、あらかじめ挿入されているロゴスペースの画像サンプルを次の手順で自社ロゴ画像と差し替えます。

- サンプルロゴ画像を右クリックする

- リストから[図の変更]を選択

- [このデバイス]または、[オンラインソースから]のどちらかから挿入する画像を選択

- [OK]を選択して完了

このように、エクセルのテンプレートを使うと、あらかじめ用意されている項目と数値の入力、社名ロゴ画像の挿入だけで見積書が作成できます。

一方でワードで見積書を作成する場合は、エクセルの自動計算処理は利用できません。ただし、書面の体裁は自由に調整できます。ワードのテンプレートは、金額を人の手により転記しながら確認する場合の作成方法です。

見積書専用ツールを使う方法は項目を入力するだけで作成可能

先述したエクセルのテンプレートを使った見積書の作成方法では、必要な項目と数値の入力、ロゴ画像の設定だけで自社の見積書が作成できました。見積書の作成は専用ツールの利用で、さらに簡単な作成ができます。専用ツールを使うと簡単に見積書が作成できる理由は、次のとおりです。

専用ツールを使った見積書の作成は、顧客(取引先の社名)を設定するだけで見積書のフォーマットが表示されます。表示されたフォーマットには、「明細追加」の必須項目を入力するだけで発行できます。必須項目は、次のとおりです。

- 商材名称

- 商材個数

- 数量(単位自由記述)

- 単価

- 納期・実施期間

表示されたフォーマットには、「帯」や「小計」など、任意で記述できる項目もあります。必須項目だけ入力できていれば、「売上区分」と「受注確度」、「受注予定日」の入力で新規の見積書を追加保存できます。

また専用ツールを使った見積書の作成は、作成した複数の見積書を見積書一覧で管理できます。「顧客名」や「件名」、「見積書ID」、「状況(見積書未出力、見積書出力済、発注書出力済、受注確定)」などを基準にして複数作成した見積書の中から検索することが可能です。

専用ツールに備わっている検索機能により、取引先ごとに作成した見積書が増えた場合でも管理ができ、簡単に編集や再発行ができます。

市販品の見積書に手書きで作成する方法はミスが起きやすい

見積書は、市販品に手書きで作成した場合、人為的な記載ミスが発生しやすくなります。例えば、先述したワードのテンプレートに入力する場合は、取引先の情報から商材の価格、消費税、合計金額などをすべて手入力しなければなりません。

エクセルのテンプレートを利用した場合でも、納期や有効期限、発行日なども手入力になります。さらに、エクセルの場合は作成した見積書が増えた場合、管理面での負担がかかります。見積書を管理する担当者は、保存した見積書のフォルダ分けの作業が求められるでしょう。手作業の負担は、担当者の人為的なミスが起こりやすくなります。

見積書作成の人為的なミスを防ぐには、専用ツールによる管理がおすすめです。見積書を複数管理する場合は、市販品に手書きするのではなく、専用ツールを使った簡単な作成方法に切り替えましょう。

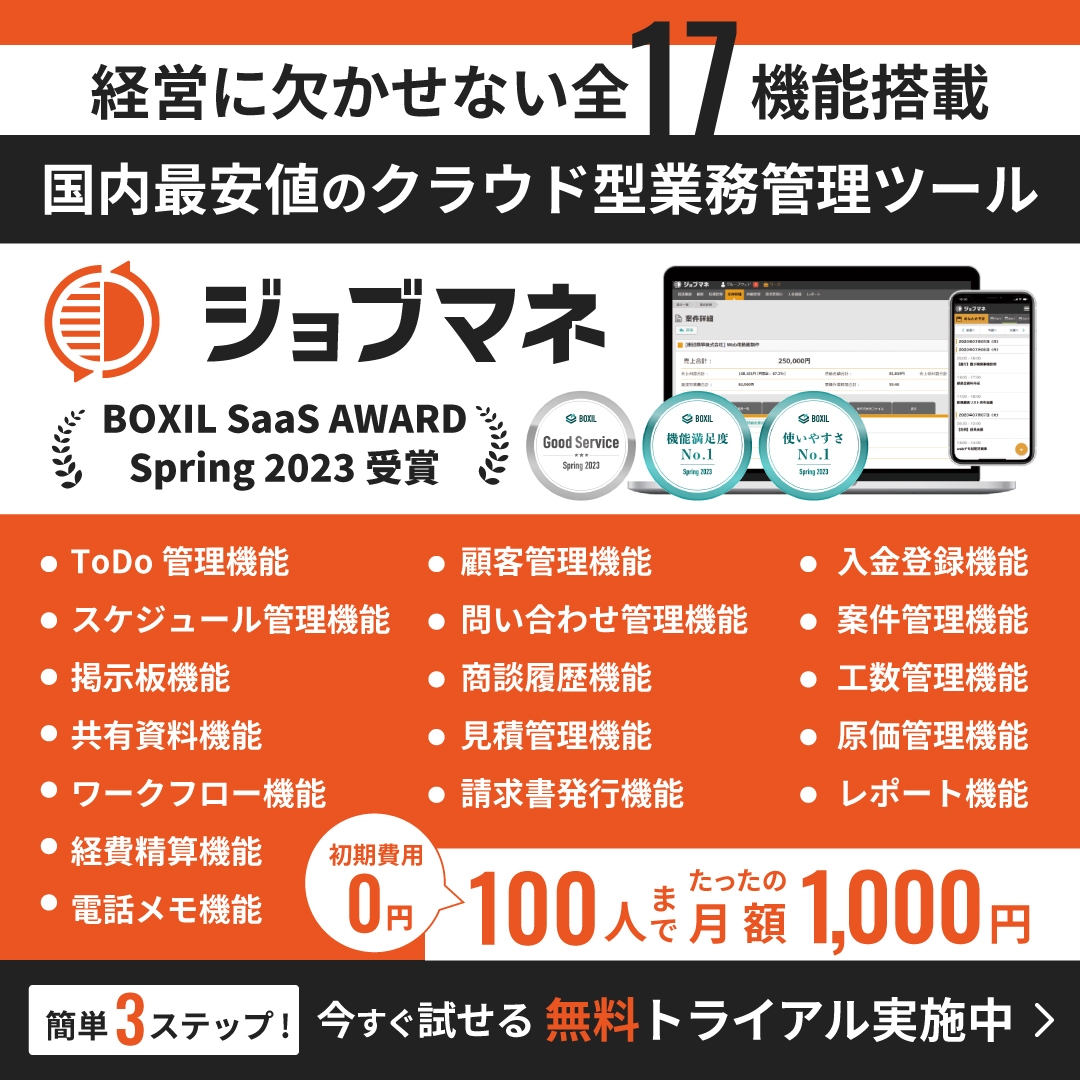

見積書の効率的な作成・発行は専用ツール「ジョブマネ」

見積書の効率的な作成や発行は、専用ツールの導入がおすすめです。中小企業向けの業務管理システム「ジョブマネ」は、見積書を管理する専用ツールとして、作成・発行までを効率的に行えます。

ジョブマネは、17の機能が使えるクラウド型の業務管理システムです。見積書の作成・発行などの管理機能だけではなく、中小企業の事務作業の負担を軽減できる便利な機能が多彩に用意されています。

- 見積管理機能:テンプレートを活用し手入力作業の負担を経験した見積書管理が可能

- スケジュール管理機能:個人、部署、会議室、設備などを組み合わせた管理が可能

- ToDo管理機能:自身や同僚、部下のタスク管理が可能

- 電話メモ機能:離席中の担当者に電話着信の着信を通知可能(スマホ対応)

- 工数管理機能:作業区分別で工数をグラフ化した管理が可能

- 経費精算機能:経費精算書のPDF化や領収書の添付など電子管理が可能

- ワークフロー機能:購買や勤怠などの申請状況を一覧表示して一元管理が可能

- 掲示板機能:個人単位やチーム単位で閲覧権限を設定した掲示板の利用が可能

- 共有資料機能:ファイルにアクセス権限を付与した資料の共有設定が可能

- 商談履歴機能:商談履歴の記録による振り返りが可能

- 顧客管理機能:商談履歴との紐づけなどのカスタマイズできる顧客情報管理が可能

- 案件管理機能:案件情報(原価、工数、利益率、進捗状況、受注日、発行有無など)の管理が可能

- 原価管理機能:ひとつの売上に対して複数の減価管理が可能

- 請求書発行機能:請求書の作成・押印・履歴チェックなどインボイス制度に対応した管理が可能

- 入金登録機能:入金予定日などの入金状況にまつわる情報の管理が可能

- 問合せ管理機能:流入経路別の顧客からの問合せ管理が可能

- レポート機能:売上・粗利益・商談履歴・見積もりなどを視覚的にグラフ化した管理が可能

ジョブマネは、これら17の機能をすべてひとつのアカウント契約で利用できます。見積書の書き方を効率化するだけではなく、事業を運営するうえで発生する手間のかかる作業も情報を連携する仕組みで効率化する専用ツールです。

見積書のテンプレートがあるので必要項目を入力するだけ

ジョブマネの見積管理機能では、見積書のテンプレートを活用できる点が作業の効率化につながります。見積書のテンプレートを活用すれば、必要項目を入力するだけで簡単に見積書が作成できます。

作成する見積書には、有効期限や納期などの日程を視覚的にカレンダーから選択できるため、曜日や日にちの入力ミスを防げます。また、複数作成した見積書を案件ごとに検索して、特定の項目のみ変更した追加登録も可能です。

テンプレート機能に加えてワンクリックで簡単にPDF出力可能

ジョブマネで作成した見積書は、テンプレートの活用だけではなく、管理する見積書をワンクリックでPDFファイルとして出力できます。

ジョブマネは、作成した見積書を[保存する]ボタンで一覧に保存する仕組みになっています。保存した見積書は、[PDF出力]の選択によりワンクリックでPDFファイルとしての出力が可能です。

また、エクセルのテンプレートで紹介した企業のロゴ画像を挿入する機能を、ジョブマネでは自動反映できます。ジョブマネに備わっている企業情報登録機能を活用すれば、見積書の企業情報の右側に反映できる社印(角印)をPNGファイル形式で設定できます。

ジョブマネの導入は、見積書の作成がエクセルのテンプレート以上に効率化されるでしょう。

ジョブマネは、見積書以外の管理機能もセットにした価格で利用できます。機能ごとに利用料金が加算されるシステムではありません。紹介した17の機能をまとめて利用できるツールです。30日間無料トライアルも利用できるので、試してから判断することをおすすめします。