承認フローとは?無駄のないワークフローの作り方を解説!

「承認の進捗状況がわからない」「決裁までに時間がかかりすぎている」とお困りの場合、組織全体の生産性が低下してしまいます。また、ビジネスチャンスを損失する恐れもあるため、無駄のない円滑な承認フローが重要です。

そこで本記事では、承認フローとは何か解説するとともに、承認フローを効率化させるための具体的なワークフローの作り方まで解説します。

記事の内容

承認フローとは申請から最終決裁までの承認手続きの流れ

承認フローとは、組織において何らかの申請が行われた際に、申請者から最終決裁者までが承認を行っていく一連のワークフローです。

権限を持つ人々が順序に従って承認していくことで、組織としての意思決定が適切に行われるだけでなく、責任の所在を明らかにすることができます。

承認フローが活用されるシーンは、次の通りです。

- 出張費や交通費の精算

- 備品やステムの購入

- 有給休暇や長期休暇の取得申請

- 残業や休日出勤の承認

- 配置転換や人事異動の提案

- 昇給や賞与の確定

- 取引先との契約書締結

- 社内規定の制定や改定

上記の通り、事業を展開する上で必要なさまざまな場面で承認フローは欠かせません。例えば、交通費精算を行うだけでも、申請者から直属の上司、部長、経理担当まで、複数の承認を得なければ精算されないケースが一般的です。

しかし、承認フローが複雑すぎる場合や、承認ルートの作り方に不備がある場合、業務効率の低下につながるため注意しましょう。

承認フローを改善するには承認ルートの見直しが重要

「承認フローがなかなか進まない」「決裁までスムーズに進まない」とお悩みの場合、承認ルートの見直しが重要です。

承認ルートとは、承認フローにおける申請から最終決裁までの順番・道筋を指します。承認ルートが不適切だと、決裁までに必要以上の時間を要したり、生産性や業務効率の低下につながってしまいます。

承認ルートを見直す際、まずは必要最低限の承認者となっているか確認しましょう。

例えば、承認ルートがいつの間にか形式的になり、必要のない人にまでルートが分岐していることも少なくありません。その場合、決裁までに欠かせないステップを再度洗い直し、形式的な承認者は減らす必要があります。

また、承認者の権限と責任について改めて整理し、案件の内容や規模によって、最適な決裁者を選ぶことも重要です。

一方、承認者の負担も考慮しなければなりません。特定の人物ばかりに申請が集中してしまうと、承認フローが滞る原因となります。また、出張や休暇で承認者が不在の場合、代わりに承認できる人物を立てておかなければ、スピーディな意思決定は叶いません。

このような承認ルートの見直しは、組織や事業の変化に応じて定期的に検証し、継続的に行うことを押さえておきましょう。

承認フローの承認ルート4選!特徴や選び方をわかりやすく解説

承認ルートには、基本となるパターンが4つあります。それぞれ特徴やメリット・デメリットがあるため、組織の構造や申請内容などに応じて適切な承認ルートを選択しなければなりません。

また以下に承認ルートの種類と特徴をまとめました。

- 直線型は承認フローが順番通りに進むため進捗状況を把握しやすい

- 指名型は申請内容に応じて承認者を柔軟に追加できるのが特徴

- 条件分岐型は申請内容に応じて承認ルートが分岐するのが特徴

- 並列型は複数の部門や担当者による承認を同時に進められる

それぞれ順に解説します。

直線型は承認フローが順番通りに進むため進捗状況を把握しやすい

直線型のルートは、4種類の中でもっともシンプルでわかりやすい形態です。

名前の通り、申請者から各承認者、最終的な決裁者までが、分岐することなく直線的に進められていきます。

直線型の場合、承認ルートが複雑に分岐していないため、どこまで承認が進んだのかがわかりやすい点が最大のメリットです。進捗状況を把握しやすいことで、「どこまで承認されたのだろう」と申請者が不安に思う必要はありません。

しかし、承認者の一人が出張や休暇などで不在となった場合、そのステップで承認フローが停止してしまう点には注意が必要です。また、承認者が少ない場合は問題ありませんが、人数が増えるほどに決裁までの時間がかかってしまう点もデメリットといえます。

以上のことをふまえると、次のような場合に直線型を選びましょう。

- 組織における意思決定プロセスがすでに定型化している

- 基本的に承認者が少ない

- 申請内容が複雑ではない

ヒエラルキーが明確で承認者に変動がない場合や、承認に時間を要さないタイプの申請であれば直線型が適しています。

指名型は申請内容に応じて承認者を柔軟に追加できるのが特徴

指名型の場合、申請内容に応じて承認者を柔軟に追加できる点が大きな特徴です。

例えば、従来であればA→B→Cと進むところを、「申請内容に詳しい専門性の高い人物にも判断してほしい」と考慮し、A→B→D→Cとするなど、固定された承認メンバー以外の人物を追加できます。

指名型の承認ルートを採用する場合、申請内容に沿って適切な承認者を指名できるため、より適切で質の高い意思決定が叶う点が最大のメリットです。新たなシステムの導入など、専門的な知見が求められる際に大いに役立ちます。また、組織の改変が多い場合でも、承認者を柔軟に指定できることで、承認フローの停滞を防止できるでしょう。

一方で、適切な人物を指名していない場合、かえって承認プロセスが長期化してしまったり、判断を誤ってしまう恐れもゼロではありません。また、承認ルートが案件ごとに変動することで、進捗状況の把握が難しくなることもあります。指名の際のルールやガイドラインなどを事前に設け、指名する人物のミスがないよう注意が必要です。

以上のことをふまえると、次のような場合に指名型を選びましょう。

- 専門性の高い業務を多数扱っている

- コンサルティングやシステム開発など、案件ごとに求められる知識が異なる業種

- 組織やプロジェクトチームの改変が多く、メンバーが流動的

専門性が高く、幅広い案件を取り扱う業種の場合、指名型が適しています。

条件分岐型は申請内容に応じて承認ルートが分岐するのが特徴

条件分岐型の場合、申請内容や重要度、緊急度、金額などの条件によって、承認ルートが異なります。事前に各条件を設定しておくことによって、適切な承認ルートが自動で選択されるため、適切な意思決定を効率的に行える点がメリットです。

例えば、金額を条件とする場合、次のようなルートを設定します。

- 5万円以内の経費精算の場合:申請者・直属の上司・課長・経理担当者

- 5万〜30万円以内の経費精算の場合:申請者・直属の上司・課長・部長・経理担当者

- 30万円以上の経費精算の場合:申請者・直属の上司・課長・部長・役員・経理担当者

このように、金額によって承認者が変わることで、慎重に判断するべき案件には時間をかけ、そうでない案件は迅速に対応するといった無駄のない承認フローが叶います。

しかし、条件設定が複雑すぎる場合、承認フローがわかりづらくなり、決裁までが非効率的になる恐れもあるため注意が必要です。ルートのわかりやすさも十分に考慮し、定期的に条件を見直すことも忘れないようにしましょう。

以上のことをふまえると、次のような場合に条件分岐型を選びましょう。

- 申請内容の多様性が高い

- 案件によって金額の差が大きく、リスクレベルが異なる

- 承認フローにおけるリスク管理を徹底したい

細かくルートを設定できるため、リスク管理を重視する企業にはおすすめのパターンといえます。

並列型は複数の部門や担当者による承認を同時に進められる

並列型の場合、複数の部門や担当者によって、同時並行で承認を進められる点が最大の特徴です。

これまで解説してきた3種類の場合、順番通りに承認が進められる必要があり、承認者の判断が完了しなければ、その次の承認者に進むことはできません。一方で並列型の場合、申請内容に関連した複数の担当者が、それぞれで承認か否かを判断します。Aが終わったらB、Bが終わったらCという順序ではなく、関連する人々の承認を一挙に得られるため、最終決裁までの時間を大幅に短縮できる点がメリットです。

例えば、新たなプロダクトを開発するにあたり、財務・技術・マーケティングの各部門から承認を得る必要がある場合、それぞれの担当者が同時に検討・承認できるため、スピーディな意思決定が叶います。

また、並列型の中でも、「全員一致型」と「多数決型」に分けられるのも重要なポイントです。全員一致型の場合、判断する全員の承認が求められます。多数決型の場合、過半数の承認が得られれば次のステップへ進むことが可能です。慎重な判断が必要か否かで、どちらのタイプにするか適切に判断しましょう。

一見便利に思われる並列型ですが、承認者の中で判断が分かれてしまった場合、意見の調整が難しい点には注意が必要です。また、一部の承認者の対応が遅れてしまうと全体がストップしてしまうため、かかさずに承認期限を設けましょう。

以上のことをふまえると、次のような場合に並列型を選びましょう。

- 新規事業の立ち上げなど、部門横断なプロジェクトについて承認したい

- 決裁までのスピードをなるべく短くしたい

- 関係者間での協議を早期に行いたい

各部門で承認が必要な場合など、承認者が多くなるケースに適しているといえます。

承認フローを回すときの課題は情報漏洩や承認の遅れ

多くの企業において、承認フローを回す際に課題となっているのが、情報漏洩や時間がかかり承認が進まないということです。

最終的な決裁までのプロセスに多くの時間がかかってしまうと、業務効率や生産性が下がってしまうだけでなく、従業員のモチベーション低下にもつながりかねません。最悪の場合、企業の競争力を左右するため、承認フローは効率的に回せるよう対策を取る必要があるでしょう。

また、承認プロセスの遅延は顧客からの印象も悪くさせる恐れがあります。顧客満足度を向上させる場合、顧客からの要望にはスピーディに対応し、速やかにニーズに応えなければなりません。しかし、社内の承認フローが滞っている場合、顧客のニーズを満たすまでに多くの時間を要し、顧客満足度の低下を招いてしまいます。

こういった悪影響を未然に防止するには、承認フローについて抜本的に見直すだけでなく、定期的な改善が欠かせません。

また以下に承認フローに関するよくある課題についてまとめました。

- セキュリティ対策が不十分な承認フローは情報漏洩のリスクがある

- 承認フローが業務効率化に適したルートになっていない

- 紙やメールによる承認フローでは承認状況の把握が困難

それぞれ順に解説します。

セキュリティ対策が不十分な承認フローは情報漏洩のリスクがある

デジタル化が進む中、承認フローはシステム化しているという企業も少なくありません。その場合、セキュリティ対策が不十分では情報漏洩のリスクが高まるため注意が必要です。従来の紙ベースから承認システムへと移行したのみで、セキュリティ対策については特別な対策を取っていないとなると、重大なセキュリティインシデントを招く恐れもあります。

はじめに注意したいのが、承認フローへのアクセス管理です。アクセス権限について適切に管理されておらず、誰でもアクセスできる状態の場合、不正に承認されるリスクが生じます。最悪の場合、機密情報の漏洩にもつながるでしょう。

そのため、セキュリティホールが生じるのを防ぐためにも、退職した従業員のアカウントを削除したり、アクセス権限について随時見直しを行ったりなど、管理を徹底する必要があります。

また、承認フローでは多くの機密情報を扱うため、通信時のデータの暗号化も欠かせません。膨大な機密情報や個人情報が暗号化されていない場合、悪意を持った第三者によって取得されるリスクが高まるためです。情報漏洩や不正利用を回避するためには、データの暗号化が徹底されているシステムが求められます。

このように、さまざまな点に注意して承認フローを整備しなければ、情報漏洩のリスクが高まるため注意しましょう。

承認フローが業務効率化に適したルートになっていない

承認フローが遅延してしまう最大の理由が、業務効率化に適していないルート設計です。

例えば、承認フローを設計してからしばらく経っているにもかかわらず、承認者やプロセスについて見直していない場合、現状には合わずに承認に時間がかかることも少なくありません。

また、承認ステップが多すぎるケースも見られます。意思決定を慎重に行い、リスクを抑えるためには、複数の承認者によるステップは踏みたいところです。しかし、あまりにも承認ステップが多い場合や、形式化した承認ステップも含まれている場合、決裁まで無駄が多くスムーズに進みません。

加えて、どの申請も同じ申請ルートで処理している場合、申請の重要度や緊急度にかかわらず承認が進むため、「迅速な判断が必要なのに、時間がかかりすぎている」といった不満が生じてしまいます。場合によっては、承認フローが形骸化するばかりで、リスクの抑制効果も期待できないという状況になりかねません。

上記のような課題を解決するためには、現在の業務実態を正確に把握することが重要です。無駄な承認ステップの見直し、緊急時の代替ルートの設定などを通じ、現状にマッチした承認フローを設計しましょう。

紙やメールによる承認フローでは承認状況の把握が困難

承認フローの電子化が進む昨今ですが、中には紙ベース・メールベースでの承認フローを継続している企業も少なくありません。しかし、従来の承認フローのままだと、迅速な意思決定が求められる現代のビジネスについていけない恐れがあります。

紙ベース・メールベースの承認フローの問題点としてはじめにあげられるのが、進捗状況が見えづらい点です。

システムを利用している場合、進捗状況はリアルタイムに可視化される一方で、紙ベース・メールベースではどのステップまで進んだのかがわかりません。また、承認者がデスクに申請書類を放置したり、なくしてしまったりなど、セキュリティ面のリスクも高まります。

また、メールベースの承認フローの場合、大量のメールに埋もれて見落とされてしまい、プロセスが停滞することも少なくありません。

こういった問題点を解決するには、承認状況をリアルタイムで可視化できるデジタルツールが必要です。

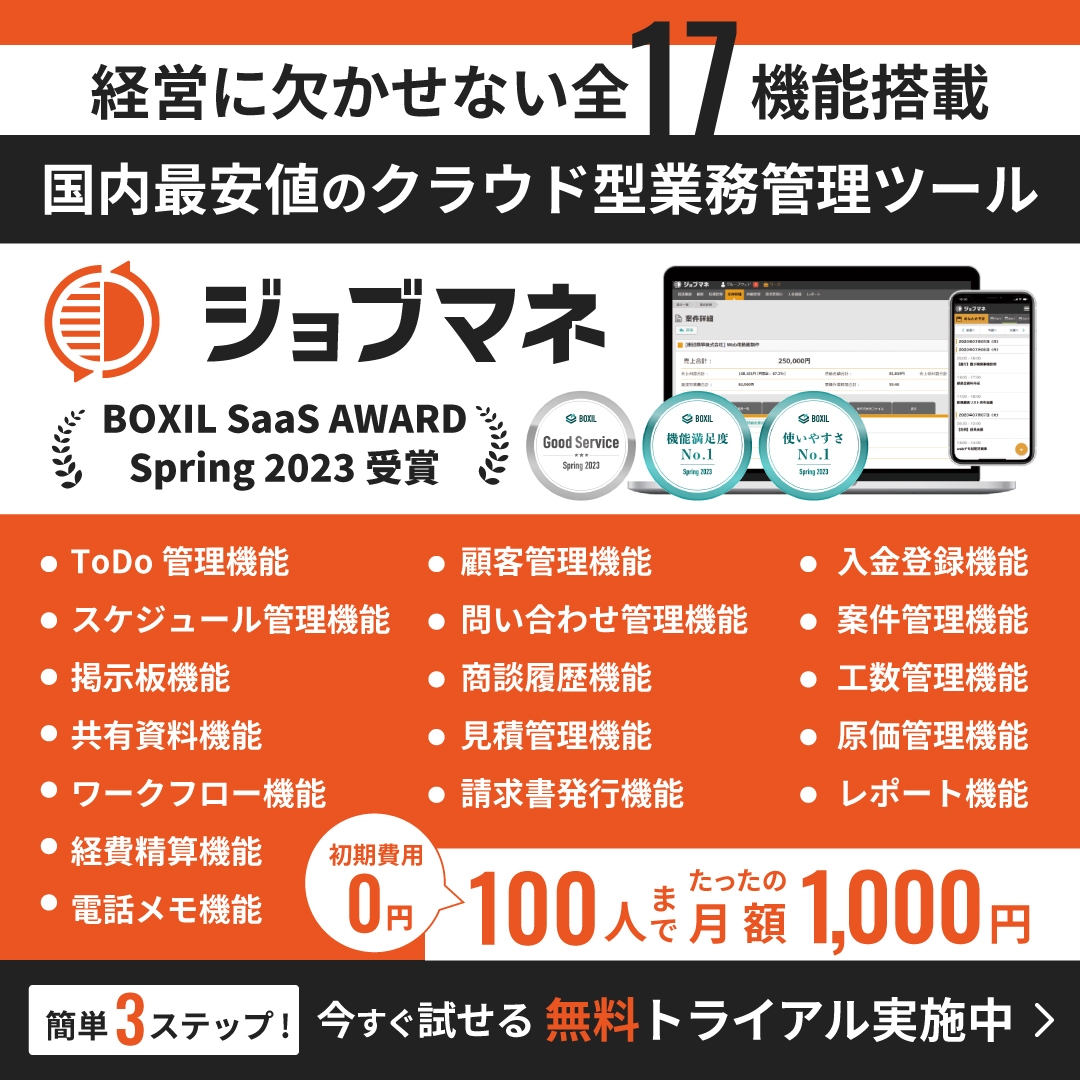

承認フローは専用システム「ジョブマネ」で効率化しよう

承認フローを効率化したいとお悩みの場合は、業務管理ツール「ジョブマネ」の活用がおすすめです。

ジョブマネでは、勤怠申請・見積申請・契約申請・採用申請など、さまざまな申請種類を自由に追加できるため、幅広いシーンにおける承認フローを効率化できます。承認者は最大で5名まで設定できるので、慎重な判断が必要な案件に対しても問題なく対応できるでしょう。

承認フローをジョブマネで電子化すれば、どのステップまで進んだのかがわかりづらく、セキュリティ面のリスクが高いといった紙ベース・メールベースの承認フローのデメリットも解消できます。

また、「5名以上の承認者が必要」「承認者の人数制限がないシステムを利用したい」という場合には、系列サービスである「ジョブマネワークフロー」がおすすめです。

ジョブマネワークフローは、初期費用無料、1ユーザー500円とリーズナブルでありながら、承認者の上限なく利用できるため、より複雑な承認フローを設計したい場合にも助かります。

また以下にジョブマネの便利な機能についてまとめました。

- 外出先でもスマホからリアルタイムで申請状況を把握可能

- 事前に作成したテンプレートを使って申請書を手軽に作れる

それぞれ順に解説します。

外出先でもスマホからリアルタイムで申請状況を把握可能

承認フローにジョブマネやジョブマネワークフローを活用するメリットは、スマートフォンからも利用できる点です。PCだけでなくスマホからも使えるため、外出先や移動中もリアルタイムに申請状況を把握できます。

スマートフォンからであってもどの申請が回覧中か一目で把握できるほか、現在誰が回覧しているのかもすぐに確認できるため、承認プロセスの遅延を防止できるでしょう。

外出中や移動中、リモートワーク中も気軽に申請状況を把握できることで、承認フローを確認するためにわざわざオフィスに戻る、という手間もかかりません。

事前に作成したテンプレートを使って申請書を手軽に作れる

ジョブマネやジョブマネワークフローでは、事前に指定された形式に則って入力するだけなので、申請書の作成もスムーズに行えます。テンプレート化されていることによって、入力漏れなどの申請ミスも防止でき、手戻りの発生を防げるでしょう。

SSL通信対策に加えてデータベースの暗号化も徹底されているため、申請内容の流出・不正利用などのリスクも抑えられます。

業務フローを電子化したいものの、ツール選びに悩んでいるという場合、ジョブマネやジョブマネワークフローの導入がおすすめです。